据央视 自电影《南京照相馆》上映以来,南京市档案馆迎来了一股别样的“寻根热”,很多市民来到这里查询祖辈档案,他们都非常迫切地想多了解一些,从那场惨无人道的大屠杀中幸存祖辈的消息。

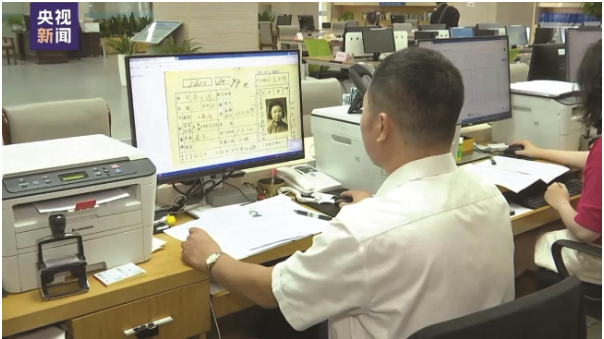

在那个战乱动荡的年代,许多人的照片都没能妥善保存下来。而南京市档案馆收藏的,创建于1946—1948年的南京户籍档案卡,提供了一次与祖辈“重遇”的机会。

南京杨思娴的太爷爷去世比较早,她对太爷爷的长相没有印象,在南京档案馆找到太爷爷的档案后,杨思娴很是感动,“看到太爷爷鲜活的照片,心里面感触很深,眼泪都下来了。”

80年前的登记照片,太爷爷眼神清亮,一袭长衫、一副圆框眼镜,干净、体面。工整的毛笔字写着,他是一位“电灯匠”。尽管从未谋面,但杨女士透过档案看到,他们拥有着相似的鼻子和轮廓,也能真切体会到血脉相连。

最近两周,随着电影《南京照相馆》的上映,不少像杨女士这样的南京市民,也来到南京市档案馆查询祖辈档案。南京市档案馆工作人员介绍,有一位老人是子女带着来的,查到了他父亲的一张民国户籍卡,老人当时很激动,老人说从来不知道父亲的照片是什么样子的,他父亲的墓碑上至今也没有照片。

南京市档案馆档案信息化处工作人员介绍,民国户籍卡是2006年南京市公安局在浦口区的一个仓库中发现的。由于常年无人问津,部分卡片已经虫蛀或者霉烂。移交给南京市档案馆后,工作人员进行了4到5年的大规模修复,最终形成电子档案,面向公众开放。

目前,户籍卡共有154万张,查询需要满足两个条件——首先,被查人要确定在1946—1948年居住在南京城区;其次,申请者要尽可能提供包括姓名、出生日期、住址、职业等在内的信息,便于他们筛选、对比。

这些照片有的有剪过的痕迹,工作人员分析可能是从自己的家庭合照剪下来了,有的是自己到照相馆拍摄的。

工作人员还介绍,当时的填表人如果没有照片,需用指纹作为他们的代表,而指纹中的“斗”(指纹)用画圈表示,“簸”(箕指纹)用三角表示。

南京市档案馆档案信息化处相关负责人说,“申请者来自全国各地,甚至还有一些海外同胞,我们增加了工作人员,加班加点,全力以赴。”

杨思娴说,通过档案可以看到家里的具体住址,“我看《南京照相馆》的时候也会想到,是不是他们以前的这些照片,也是在这个照相馆的原型拍摄的,因为都在夫子庙附近。这次知道之后,也专门去那边看了一下。”

家史即国史,每个家庭的经历,组合起来也就是国家的历史。

南京市民李先生这些年一直在做自己的家族史。他曾听说过,太爷爷家里是做绸缎生意的,家里有四张织机,能够养活近三代人。但是因为日本侵华战争,整个家族的贸易都被阻断,生活变得非常艰难。

李先生讲述,当时他家的房子被日本人强制征收了,这次在档案馆查到了当时被日本人征收的记录。

南京市档案馆宣传教育处工作人员讲述,档案馆展柜里展出南京大屠杀幸存者户籍卡,其中有一张是夏淑琴老人的。今年已经96岁的她是东京国际军事审判法庭上的证人,证明了她当年生活在南京,而且是南京大屠杀的见证人,这是很重要的历史证据。

南京市档案馆统计,自7月23日以来,总计接待查档者6000余人,最高一天达到1200人。

设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

联系我们

联系我们