12项非遗“复活” 54处文物“开口”

在基层文化岗位坚守30多年,他亲手打造出一座乡镇“博物馆”

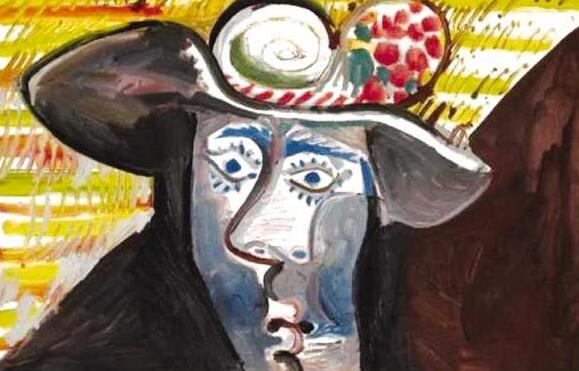

在柿树历史文化和非遗展示馆内,高世林查看展柜中的莲湘舞人偶。

6月18日上午,在肥西县柿树岗乡中洋路上的“柿树历史文化和非遗展示馆”内,51岁的高世林指尖轻拭瓦当边缘的纹路,仿佛在触摸时光的年轮。这位在基层文化岗位坚守30多年的“文化守望者”,亲手打造出这座乡镇“博物馆”,让埋在泥土里的千年文脉重新“开口说话”。

挖掘非物质文化遗产守护乡村文化根脉

1974年出生的高世林,在柿树岗乡担任乡经济发展办公室副主任,主管文旅。在基层文化岗位上奉献30多年的时光,最让其感慨的莫过于挖掘本乡12项非物质文化遗产,让柿树岗乡的非遗数量跃居全县乡镇首位。

在他的眼中,非物质文化遗产是乡村的“根”与“魂”,是镌刻在岁月里的乡愁密码。面对现代化浪潮对乡土文化的冲击,许多传统技艺濒临失传,高世林看在眼里,急在心里。

其中,最具代表性的当属莲湘舞。这种起源于解放前的民间舞蹈,曾是当地百姓劳作之余的娱乐活动,随着时代变迁,渐渐被人们遗忘。高世林偶然从一位老人口中听闻莲湘舞,便立刻意识到其独特价值。

“第一次见张俊平老人时,他正在晒谷场做莲湘,手腕上还留着年轻时舞莲湘的老茧。”高世林回忆道:当年为了请动这位掌握着莲湘舞核心步法的老人,他连续七天上门,终于在第八天等到老人从床底拖出蒙尘的莲湘棍。

为了还原莲湘舞的原真风貌,高世林带领团队反复打磨每一个动作、每一段音乐,将传统元素与现代审美巧妙融合。经过无数个日夜的排练,2008年,全新编排的莲湘舞首次登台全县文艺展演便惊艳众人。2009年在合肥市“农运会”传承项目中斩获一等奖,并陆续成功申报县级、市级、省级非物质文化遗产项目。此后,莲湘舞更是走出安徽,在全国舞台上大放异彩。

如今的柿树岗乡,莲湘舞早已融入百姓生活,成为人人会跳的“乡土迪斯科”,柿树少儿莲湘操目前正在全县中心学校推广。在柿树岗乡中心小学的课间操时间,数百名学生齐舞莲湘的场景,已成为乡村文化振兴的活态注脚。

化身“考古学家”列出乡镇文化家底清单

2008年,全国第三次文物普查工作启动,作为该乡文广站站长的高世林主动请缨,扛起了柿树岗乡文物普查和抢救复兴的重任。

翻开高世林2022年的普查笔记,泛黄的纸页上还留着泥渍:“9月22日,晴,合龙社区南侧、东距柿树家园A区80米发现北宋时期夫妻墓葬群6座,墓葬建制清晰可辨,部分藏品残缺,需立即申请保护”……

那段日子,他化身“考古学家”,穿梭在乡间小道、古宅废墟。夏天,顶着烈日在荒草丛生的遗址中寻找蛛丝马迹;冬天,冒着寒风在冰冷的石碑前拓印文字。有一次,为了确认一处古窑址的年代,他在泥泞的田地里连续工作了8个小时,鞋子沾满了泥巴,衣服也被汗水浸透。

如今在博物馆的沙盘模型上,54处文物点被标注成不同颜色的光点——从商周时期的陶窑遗址,到明清民居的砖雕构件,再到近代圩堡的防御体系,构成了一部埋在泥土里的乡村文明史。

这份沉甸甸的“文化家底清单”,为柿树岗乡的文物保护与利用提供了坚实依据。在高世林看来,“每一处文物都是不可再生的历史见证,是乡村文化自信的基石。”

打造乡镇博物馆让沉睡文物“活”起来

如何让沉睡的文物“活”起来,让乡亲们了解家乡的辉煌过往?高世林萌生了在乡综合文化站设立文物展示室的大胆想法。

“那时我们既没有经验借鉴,更缺建设资金,困难重重。”高世林感叹道,当时的他白天忙着协调各方资源,晚上挑灯夜战,查阅大量资料自学博物馆设计知识。

没有专业设计,他就找来大量资料自学,他亲手绘制设计图,反复修改,常常为了一个展柜的摆放位置、一件文物的展示角度,推敲到深夜。

经过无数次的尝试与改进,一个集展示、教育功能于一体的乡镇“博物馆”最终落成。展室内,200多件承载着岁月痕迹的瓦当、陶罐、石碑等文物,静静地诉说着柿树岗乡的千年文脉。

两年前,在乡党委和政府的大力支持下,高世林主持建设了集“民俗馆”“历史文化展示馆”“非物质文化遗产展示馆”于一体的综合性文化场馆群——“柿树历史文化和非遗展示馆”。这座综合场馆群从规划设计到布展陈设均由他全程参与。

开馆至今,已有近22000人次前来参观,这里不仅成了当地的文化地标,更成为中小学生学习传统文化的“活课堂”。

作者: 记者 王峰 文/摄

设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

联系我们

联系我们