怀着敬畏之心徒步

□南窗

我是前几年自从加了些群,关注了一些公众号,才晓得“徒步”乃是一个专业门类。绝非我们这些普通旅行者上山里走个十里八里,就叫徒步的。

单位有几位同事是徒步好手,装备全体力好,一周健身三四次。有同事默不作声,暑假悄悄就去乌孙古道徒步了一周,拍了照片回来,大美。再一搜乌孙线这个难度,作罢。我还看了些雨崩线、太行线、贵州线,揣度着如果走个短线,体力应该是允许的,但直到如今,我依旧没有开启一场正式的徒步之旅。

这两年,徒步在社交媒体上越来越热,甚至有这样的说法——“徒步是打工人最好的医美”,的确,徒步线路与常规景区游览线路不同,只能用双脚抵达的地方,往往拥有更特别的风景。徒步是辛劳的,特别是重装徒步,动辄20公斤起步的装备对于体力提出了更高的要求。“克服了困难看到更好的风景”,的确是在常规工作中无法带来的巨大正反馈。

只是这些天接连看到不幸的新闻,有小伙在贡嘎雪山不幸遇难,有年轻姑娘在反穿武功山时失联……这样的新闻其实一直都有,令人心痛又惋惜。年轻的生命骤然消逝在莫测的旅途中,家人又会何等悲痛!

细究这些不幸的起因,往往是因为当事人对于徒步没做好完全准备。自然莫测,山区里即使是夏天也可能下起暴雨甚至冰雹,而高海拔之上,对于体力的消耗绝非平地运动可想象,寒冷、缺氧、风雪、负重、供给不足……哪一样都可能成为压垮徒步者的最后一根稻草。前段时间,成都附近的一座雪山竟成为“打卡热门地”,令人心惊。四千多米的海拔并非等闲,如果轻易被社交媒体上的美照蒙骗,觉得攀登雪山就和郊游一样轻松,发生意外可能只在早晚之间。

这些年,“特种兵式旅游”“穷游”都很流行。在城市和成熟景点“穷游”的确没问题,城市之间交通便捷,青旅住宿条件也很不错,靠着挥霍体力一天打卡N个景点,节约了时间也节约了成本。只是,将这套移植到徒步上,就显得风险重重。节约装备,可能意味着失去补给甚至无法自救;没有成熟的向导、不配靠谱的通讯设备,对体力的过度挥霍,一旦出事,可谓追悔莫及呀!对自然,仍该存着几分敬畏之心。

但徒步的魅力的确难以抵挡。我曾在自己的多次旅途中徒步过十公里以上。疫情期间我去过三清山,游客稀少,那天我徒步了26公里,极度疲惫;天气也不好,阴天,几乎始终在雾中行进,但到了黄昏时分,雾散了,我见到了峻峭的群峰。盘腿坐在路上吃面包,欣赏着无人的峰峦山谷,那种快乐至今仍会萦绕心头。

在西藏时也曾短途徒步过几次。在珠峰大本营,彼时珠峰已经很近了,仿佛就在眼前;但依旧可以往山的深处走一走,离它更近些。等日照金山还要些时间,我们决定短途行进。大本营海拔五千多米,即使带着氧气,心跳依旧很快,我们走了差不多两三公里,再折返。那天的风真的很大,有极好的日照金山。

后来在加查徒步。加查是山南的一个县,海拔很低,只有三千米左右,地貌与林芝类似,有着许多森然的古树,盛产核桃,有的核桃树已千年之寿,还很丰产。沿着乡道徒步,天气爽朗。路边有苹果树、有梨树。无人摘取的果实都落在地上,清甜可口。这样的徒步堪称惬意。

这些日子我又开始跑步,每天孩子睡后,我就换上鞋,下楼去静静跑上几公里。想多看看这个世界,我希望自己变得更健壮。

脚下有能量

□徐燕

是2000年后的事了,如朴树歌里唱的那样,新世纪来得像梦一样,我的生活也有了一些可喜的变化,进了外企,拿到大订单,对工作与生活有了一些掌控感。那会正值单身自由,网上,我混迹于西祠胡同;线下,则常去本地一个叫牧云人的户外俱乐部。

种种机缘巧合,2002年底,我和西祠上认识的两个男性网友开始了我的人生第一次徒步旅行,一个长线,徒步三峡。当时的三峡库区正在建设中,而《书城》杂志以一篇“三峡,最后的眺望”,勾起了全国文青们时不我待的渴望,毕竟,那些景点,那些古栈道,那印在人民币上的风景,都要随着大坝的建成,变成水位线下的历史,而我,一个从未有过任何户外经验的小白,众声喧哗之中,居然报了名,而且最后也成行了。我与那两位北京朋友相会在宜昌,开始我们共同十几日的旅行。

徒步旅行,意味着除了必要的坐船之外,基本上全是步行,而我显然准备不足,无论是体力,还是意识上。第一天,我们坐水翼飞船从宜昌到巴东上岸,光那台阶就让我晕倒了,那仿佛没有尽头的台阶,令人绝望,我做不到当地人背着背篓还能健步如飞。我是背着自己并不重的包直接昏倒于路边,醒来时,看到同伴似笑非笑打趣的脸。当时说没有一点点后悔,恐怕也是假的。

第二天,我们要先坐船,再走半天的古栈道,到达神女峰脚下。天气很好,景色宜人,我的行李被两个男生瓜分完毕,基本上轻装上路。我走得神清气爽,意志昂扬,并且远远地走在前面,甚至大声唱起歌来。直至听到有人叫我的名字,才知我只顾自己走得高兴,不知什么时候把围巾走掉了也浑然不觉,而同伴看到路上的围巾,以为我发生了什么不测。毕竟,不久前,北京绿野户外的一个男生就是在这条路上掉下的悬崖。

走在山崖上,满山红叶,底下就是大江,碧波荡漾,游船悠游而行,他们都在甲板上看江景,也有人是看到我们了,拼命朝我们呼喊挥手,我们也挥动围巾,骄傲极了。在他们的眼里,如同镶嵌在崖石上的我们,应该也是神奇的风景吧。

这一路住的农民房子,印象比较深的是在神女峰脚下,是舒婷诗里写的:与其在悬崖上展览千年、不如在爱人的肩头痛哭一晚。住当地农民家里,一人25元,包吃住。房主态度亲切,还给端上了一盆橘子随便吃。晚上寒凉,另给一盆火取暖。第二天看,人家的板凳也烧黑了,还好也没另加责难。

徒步三峡,经过的风景及地名,仿佛行走在中国历史上。去白帝城的船上,就不由遥想起李白。而最后一站奉节,虽是一个小县城,但是过去若干天的山里生活,衬托出这里的现代化令人目眩神驰,去澡堂大洗一场,扔掉穿了一路的内衣裤,回到现代文明,仿佛重新做人。

那次三峡回来,我的收获不仅是游记,更是发现走路本身的愉快,这种原始而粗粝的质感,不沉浸其间,可能无法理解。往后,哪怕坐车,也会提前几站下来。哪怕有电梯,我也甘愿爬楼梯。脚下有能量有弹性,需要大地的回馈与加持。

那一路还认识了好些朋友,印象深刻的是,小个子却背着百斤大包的青岛男孩小刘,他不仅与我们相伴走了很长一段三峡,后来也一直保持联系。在我去青岛出差的时候,请吃饭且陪走了长长的海岸线。最最神奇的是,我还是他的媒人,介绍他与我厦门的同事认识,两个好人一见钟情,闪婚,一直幸福到现在,一家三口现在定居在新加坡。

后来,也徒步过很多地方,走过虎跳、泸沽湖,还走过阳朔,但每每回忆,我都觉得三峡那次,才真的是了不起的开始。

法国电影《朝圣之路》里,那个悲痛的父亲背起儿子留下的背包,踏上未知的长路。这长长的徒步之旅,他遇到那么多人,经历那么多事,在与时间与空间共同向前的过程中,一个老人完成了关于自己的救赎。

而这,我想也就是在路上的终极意义所在吧。

当喀拉峻草原突然变成“雪山”

□姜志远

不知不觉中,入户外徒步这个坑已经一个轮回了……

曾经,顶着大风大浪,到电影《后会无期》还未拍摄的东极岛流浪

曾经,背着并不齐全的户外装备,扎营在华东户外圣地——武功山金顶,瑟瑟发抖地等日出

曾经,在神农架翻山越岭寻找“野人”,最后实在受不了几天不洗澡、发馊的自己,跳进冰冷刺骨的小溪里洗澡

曾经,为了躲避八达岭上的人山人海,转道箭扣长城,却意外品尝到了比三文鱼还鲜美的虹鳟鱼

曾经,头脑一热钻进了尚未开发的七藏沟,稀里糊涂地和同伴走散,却又幸运地在大风冰雹劈头盖脸落下前及时归队

曾经,因为去不了三毛笔下的撒哈拉,便在昼夜温差三十多度的库布齐沙漠,顶着烈日热风重装徒步

曾经,莫名其妙地迷上太行山,连续六次进山,出山后却又默默关注起第七次的线路

曾经,在有着亿万年历史的恩施古河道里感受“穿越时空”的美好,却又措不及防被大雨浇了个透

曾经,站在金沙江畔感叹石头城的鬼斧神工,却又被当地农家的橘子勾走了魂

曾经,在三峡顶端的步道狂奔,高唱郝云的《活着》

曾经,爬完四姑娘山大峰后的次日,又挑战了此前从未研究过、难度系数不亚于大峰的“长穿毕”,然后被垭口的大雪狠狠地教育“低调做人”

曾经,只是因为羊皮洞瀑布下的一张打卡照,双脚拖着十几斤重的烂泥,在贵州溶岩地貌里折腾了十多个小时

户外徒步是一件很容易上瘾的事,一条充满挑战和想象力的线路、一群合拍的小伙伴、一路美景美食和意外的惊喜……但随着户外时间越久,大家也会发现,可以一起徒步的人越来越少,大家由于各种各样的原因回归到各自的生活工作里。所以,我很幸运,12年里,身边有不断探索新线路的领队搭档,有说走就走不问目的地的小伙伴。于是,我也乐在这个坑中。

寻找那年挂历里的雪岭云杉

最近,随着电视剧《我的阿勒泰》上映,我脑海中又浮现出了去年在新疆喀拉峻-库尔德宁大环线徒步的画面。120公里,从琼库什台出发,穿越西喀拉峻草原、东喀拉峻草原、塔里木草原、恰西草原、莫乎尔草原,抵达库尔德宁。6天天山草原腹地徒步,森林、草原、山地、花海、峡谷、河流、雪山……几乎新疆所有的景色都可以在这里看到。

不到新疆,不知中国之大;不到伊犁,不知新疆之美。估计很多人提起新疆天山的徒步,首先就会想到夏特、乌孙、狼塔。一条是见证了历史岁月、保留了当年丝绸之路遗迹的古道;一条是穿越N条溪流、膜拜天堂湖的古道;第三条则偏重于山野建行的趣味,以线路长度和强度而著称,国内最顶级、最有名的两条徒步虐线之一。

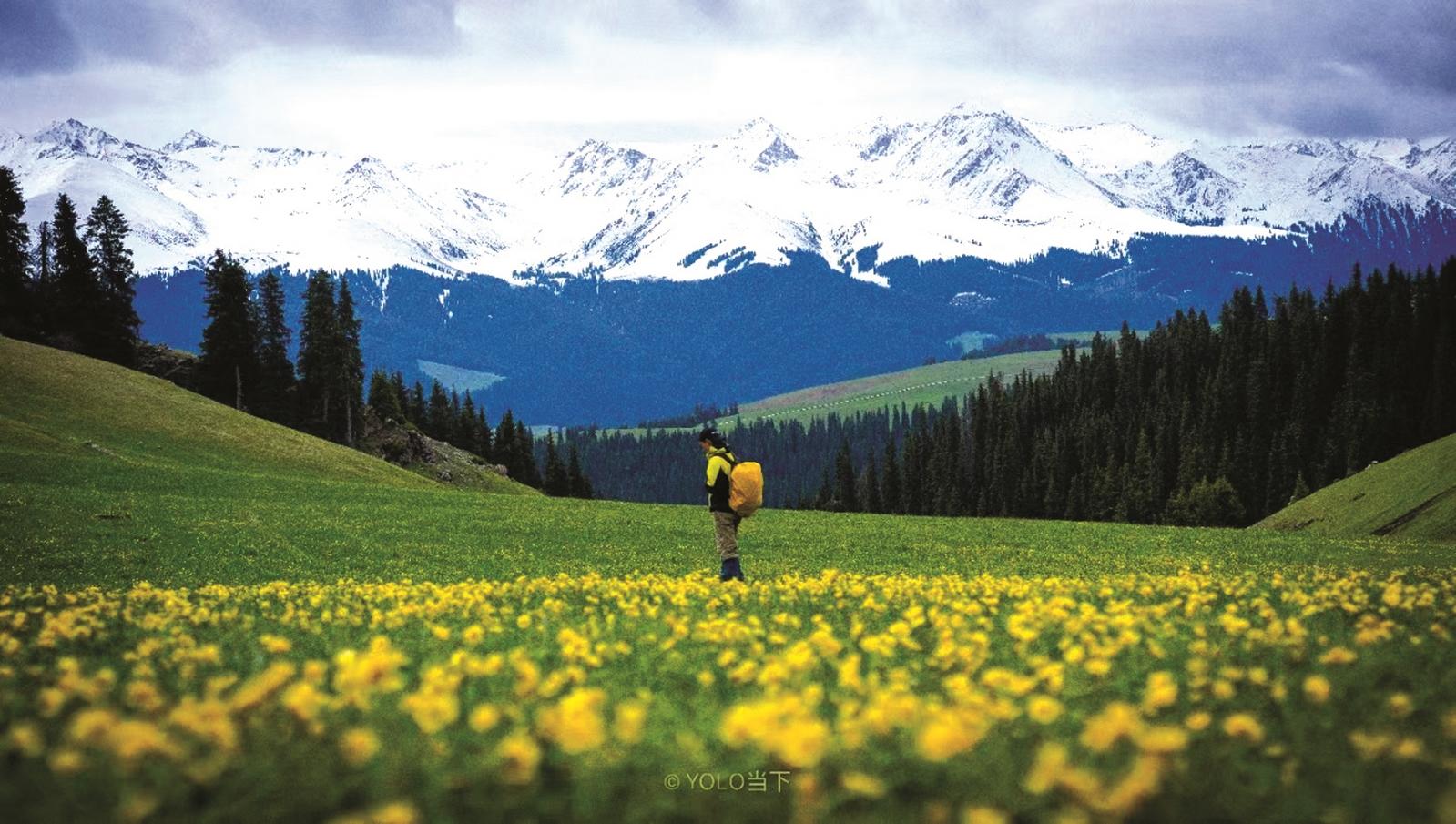

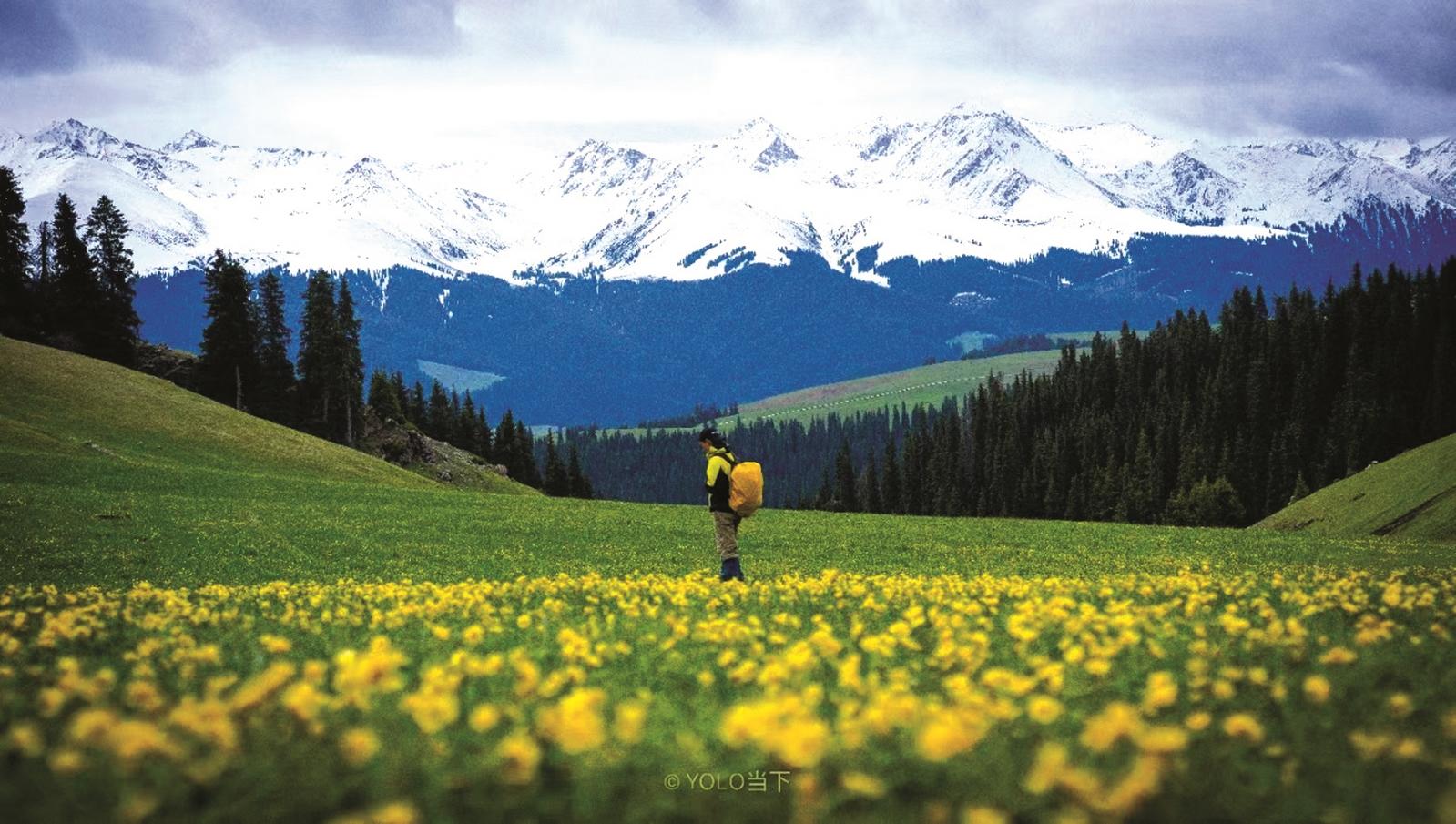

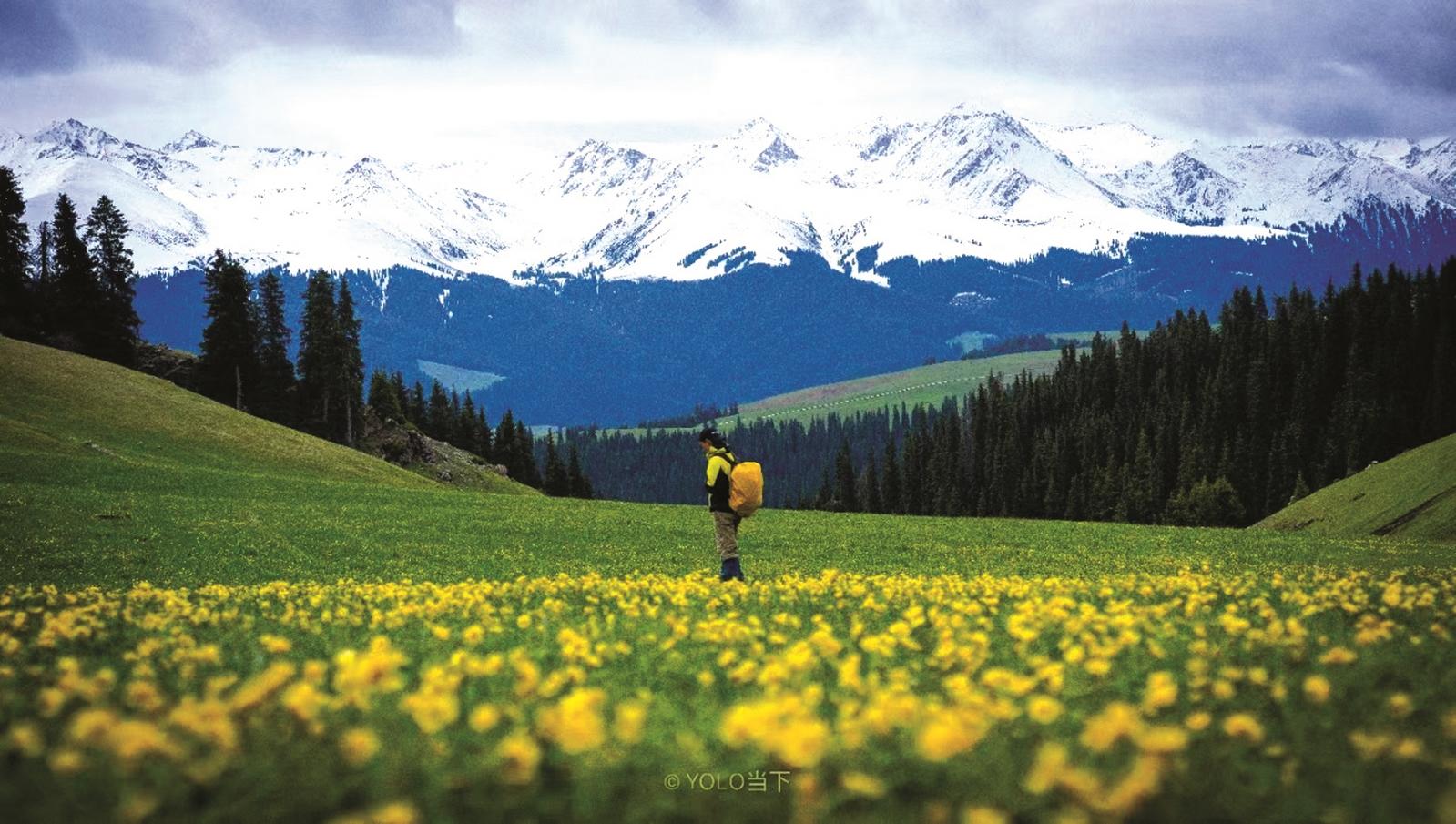

但在我的领队搭档“当下”眼中,喀拉峻-库尔德宁大环线是天山徒步摄影最美的线路,“这里有世界级的草原美景,黄色、紫色、白色的野花洒满整片草原,牧民的木屋、毡房、蒙古包散落在草原上,牛马羊悠闲地散着步、时不时低头品尝鲜草,远处是戴着白帽子的雪山、山下是时隐时现的溪流,还有层峦叠嶂的雪岭云杉……”据其介绍,在某年的《中国国家地理》杂志中,喀拉峻草原被认定为中国最美的立体草原。杂志用了整整20页的篇幅,毫不吝惜溢美之词,重磅介绍了这个罕见的自然奇观。在喀拉峻草原,随着不同季节的到来,呈现出不同的色彩变化,是游客公认的五花草甸,具有时间色彩立体性的草原。

但是,在本次徒步开始之前,我唯一的执念是大库尔德宁(库尔德宁、恰西、塔里木、莫合等的统称)——西天山绿谷,雪岭云杉的故乡。曾几何时,雪岭云杉伴随着豪宅、名车登上挂历封面,我就曾暗下决定,一定要和雪岭云杉来张合影。

出师不利,感冒发烧突然来袭

请好年休假,买了机票,备好各种户外装备……等待出发的日子总是很漫长,多年的户外老驴经验让我看似淡定地安排着一切。事实证明,人算不如天算。

出发当天,两班联程飞机的先后延误,开启了我的改签噩梦。比较幸运的是,总算在伊犁的太阳还未落山之前(其实已经快21点了)抵达目的地,小伙伴们准备的手抓羊肉、羊肉串、大乌苏平复了我的焦躁情绪。酒足饭饱之后,我们在六星街开启了逛吃模式,打卡古兰丹姆冰淇淋,顺便薅了一把路边的黑白桑葚。然后又用了一天时间,特种兵式的打卡了赛里木湖、果子沟大桥、霍尔果斯国门等景点。

第三天从伊宁出发开车到位于阔克苏河谷深处的琼库什台,这也是本次徒步的起点(也是乌孙古道的起点)。喀拉峻草原位于伊犁河谷南麓,相比较昭苏平原,这里仿佛是“空中草原”;相比较那拉提草原,这里更大、更辽阔、更气势磅礴。“可以毫不夸张地说,喀拉峻是新疆草原的王者,颠覆了一般草原的色彩单调、景观单一。”据“当下”介绍,喀拉峻不单指游客们打卡的喀拉峻景区,而是东喀拉峻、西喀拉峻、阔克苏大峡谷、天籁之林、中天山,以及琼库什台等的总集。“它南北宽约25公里,东西长40多公里,总面积达1000多平方公里。”

考虑到前一日特种兵打卡行程比较累,队伍在特克斯八卦城做完补给后,又特意在琼库什台村休息了一晚,顺便感受下哈萨克族人的生活——白天,男人们外出放牧,女人们在家里照顾孩子、喂养牲畜;晚饭时分喝着奶茶、唱着歌。按照计划,接下来的6天,我们平均每天徒步17-27公里。对于户外老驴而言,可以说是毫无压力的。但一晚上的大雨,让第四天的路变成了噩梦。

“一眼望不到尽头的烂泥路”“有生以来碰到的最长的烂泥路”“我的鞋只有几斤重,黏在上面的泥大概有几十斤重”……原本以为可以在草地上看看雪山、拍拍花海,结果却是穿着雨衣在泥泞中挣扎、爬升。最终一名小伙伴忍受不了脚下的重量,雇了一匹马穿过泥地。没有准备高帮徒步鞋的我,也在进入泥地几分钟后,开启了“泥水泡脚”模式,感冒病毒这个家伙似乎也乘虚而入。

一夜之后,咳嗽、流鼻涕、发烧突然袭来,连早餐的牦牛奶茶都不香了。小伙伴们纷纷慷慨解囊,掏出各自的“神药”,让我感动地瞬间“回光返照”,立马背起包开启了第五天行程。

人生攀登的第一座雪山是喀拉峻

美好的风景是治愈身体和心灵的良药,有着人体曲线的空中草原、铺满伊犁河谷的鲜花、突然从洞里钻出来的土拨鼠、在雨雾中时隐时现的雪山……正当我沉醉在喀拉峻草原的青草和野花的清香味里时,天空开始落下小冰雹,然后慢慢变成雪花。

其实这样的景色也挺好的,但要命的是,线路前方需要穿越一处高地垭口,从此时的视线看去,已经是白茫茫的一片。“欢迎各位来到喀拉峻雪山!”随着“当下”一句俏皮的玩笑话,我心中居然响起了BGM“没有一点点防备、也没有一丝顾虑,人生攀登的第一座雪山就这么来了!”

从一开始鞋底踩雪嘎吱嘎吱响,到雪渐渐没过鞋面;从雪的厚度到达小腿肚,到每一脚都在没膝的雪中奋力踩稳(据说有些地方雪的厚度可以到人的腰部)……在与大雪对抗的同时,还要迎着刺骨的山风,沿着山脊线行走……感谢保温杯、感谢士力架和巧克力,让我面无表情、麻木地走完了人生第一座雪山。

和所有正能量故事的大结局一样,后面的塔里木草原、恰西草原、莫乎尔草原,都是晴天啦,感冒发烧也消停了。如果再给我一次机会,我还会愿意再走一次,背靠着我心心念的雪岭云杉,和喀拉峻草原来一场心灵对话。

(部分图片由“当下”提供)

【本期策划】徒步

安徽商报

张雪子

2024-05-27 09:48:11

怀着敬畏之心徒步

□南窗

我是前几年自从加了些群,关注了一些公众号,才晓得“徒步”乃是一个专业门类。绝非我们这些普通旅行者上山里走个十里八里,就叫徒步的。

单位有几位同事是徒步好手,装备全体力好,一周健身三四次。有同事默不作声,暑假悄悄就去乌孙古道徒步了一周,拍了照片回来,大美。再一搜乌孙线这个难度,作罢。我还看了些雨崩线、太行线、贵州线,揣度着如果走个短线,体力应该是允许的,但直到如今,我依旧没有开启一场正式的徒步之旅。

这两年,徒步在社交媒体上越来越热,甚至有这样的说法——“徒步是打工人最好的医美”,的确,徒步线路与常规景区游览线路不同,只能用双脚抵达的地方,往往拥有更特别的风景。徒步是辛劳的,特别是重装徒步,动辄20公斤起步的装备对于体力提出了更高的要求。“克服了困难看到更好的风景”,的确是在常规工作中无法带来的巨大正反馈。

只是这些天接连看到不幸的新闻,有小伙在贡嘎雪山不幸遇难,有年轻姑娘在反穿武功山时失联……这样的新闻其实一直都有,令人心痛又惋惜。年轻的生命骤然消逝在莫测的旅途中,家人又会何等悲痛!

细究这些不幸的起因,往往是因为当事人对于徒步没做好完全准备。自然莫测,山区里即使是夏天也可能下起暴雨甚至冰雹,而高海拔之上,对于体力的消耗绝非平地运动可想象,寒冷、缺氧、风雪、负重、供给不足……哪一样都可能成为压垮徒步者的最后一根稻草。前段时间,成都附近的一座雪山竟成为“打卡热门地”,令人心惊。四千多米的海拔并非等闲,如果轻易被社交媒体上的美照蒙骗,觉得攀登雪山就和郊游一样轻松,发生意外可能只在早晚之间。

这些年,“特种兵式旅游”“穷游”都很流行。在城市和成熟景点“穷游”的确没问题,城市之间交通便捷,青旅住宿条件也很不错,靠着挥霍体力一天打卡N个景点,节约了时间也节约了成本。只是,将这套移植到徒步上,就显得风险重重。节约装备,可能意味着失去补给甚至无法自救;没有成熟的向导、不配靠谱的通讯设备,对体力的过度挥霍,一旦出事,可谓追悔莫及呀!对自然,仍该存着几分敬畏之心。

但徒步的魅力的确难以抵挡。我曾在自己的多次旅途中徒步过十公里以上。疫情期间我去过三清山,游客稀少,那天我徒步了26公里,极度疲惫;天气也不好,阴天,几乎始终在雾中行进,但到了黄昏时分,雾散了,我见到了峻峭的群峰。盘腿坐在路上吃面包,欣赏着无人的峰峦山谷,那种快乐至今仍会萦绕心头。

在西藏时也曾短途徒步过几次。在珠峰大本营,彼时珠峰已经很近了,仿佛就在眼前;但依旧可以往山的深处走一走,离它更近些。等日照金山还要些时间,我们决定短途行进。大本营海拔五千多米,即使带着氧气,心跳依旧很快,我们走了差不多两三公里,再折返。那天的风真的很大,有极好的日照金山。

后来在加查徒步。加查是山南的一个县,海拔很低,只有三千米左右,地貌与林芝类似,有着许多森然的古树,盛产核桃,有的核桃树已千年之寿,还很丰产。沿着乡道徒步,天气爽朗。路边有苹果树、有梨树。无人摘取的果实都落在地上,清甜可口。这样的徒步堪称惬意。

这些日子我又开始跑步,每天孩子睡后,我就换上鞋,下楼去静静跑上几公里。想多看看这个世界,我希望自己变得更健壮。

脚下有能量

□徐燕

是2000年后的事了,如朴树歌里唱的那样,新世纪来得像梦一样,我的生活也有了一些可喜的变化,进了外企,拿到大订单,对工作与生活有了一些掌控感。那会正值单身自由,网上,我混迹于西祠胡同;线下,则常去本地一个叫牧云人的户外俱乐部。

种种机缘巧合,2002年底,我和西祠上认识的两个男性网友开始了我的人生第一次徒步旅行,一个长线,徒步三峡。当时的三峡库区正在建设中,而《书城》杂志以一篇“三峡,最后的眺望”,勾起了全国文青们时不我待的渴望,毕竟,那些景点,那些古栈道,那印在人民币上的风景,都要随着大坝的建成,变成水位线下的历史,而我,一个从未有过任何户外经验的小白,众声喧哗之中,居然报了名,而且最后也成行了。我与那两位北京朋友相会在宜昌,开始我们共同十几日的旅行。

徒步旅行,意味着除了必要的坐船之外,基本上全是步行,而我显然准备不足,无论是体力,还是意识上。第一天,我们坐水翼飞船从宜昌到巴东上岸,光那台阶就让我晕倒了,那仿佛没有尽头的台阶,令人绝望,我做不到当地人背着背篓还能健步如飞。我是背着自己并不重的包直接昏倒于路边,醒来时,看到同伴似笑非笑打趣的脸。当时说没有一点点后悔,恐怕也是假的。

第二天,我们要先坐船,再走半天的古栈道,到达神女峰脚下。天气很好,景色宜人,我的行李被两个男生瓜分完毕,基本上轻装上路。我走得神清气爽,意志昂扬,并且远远地走在前面,甚至大声唱起歌来。直至听到有人叫我的名字,才知我只顾自己走得高兴,不知什么时候把围巾走掉了也浑然不觉,而同伴看到路上的围巾,以为我发生了什么不测。毕竟,不久前,北京绿野户外的一个男生就是在这条路上掉下的悬崖。

走在山崖上,满山红叶,底下就是大江,碧波荡漾,游船悠游而行,他们都在甲板上看江景,也有人是看到我们了,拼命朝我们呼喊挥手,我们也挥动围巾,骄傲极了。在他们的眼里,如同镶嵌在崖石上的我们,应该也是神奇的风景吧。

这一路住的农民房子,印象比较深的是在神女峰脚下,是舒婷诗里写的:与其在悬崖上展览千年、不如在爱人的肩头痛哭一晚。住当地农民家里,一人25元,包吃住。房主态度亲切,还给端上了一盆橘子随便吃。晚上寒凉,另给一盆火取暖。第二天看,人家的板凳也烧黑了,还好也没另加责难。

徒步三峡,经过的风景及地名,仿佛行走在中国历史上。去白帝城的船上,就不由遥想起李白。而最后一站奉节,虽是一个小县城,但是过去若干天的山里生活,衬托出这里的现代化令人目眩神驰,去澡堂大洗一场,扔掉穿了一路的内衣裤,回到现代文明,仿佛重新做人。

那次三峡回来,我的收获不仅是游记,更是发现走路本身的愉快,这种原始而粗粝的质感,不沉浸其间,可能无法理解。往后,哪怕坐车,也会提前几站下来。哪怕有电梯,我也甘愿爬楼梯。脚下有能量有弹性,需要大地的回馈与加持。

那一路还认识了好些朋友,印象深刻的是,小个子却背着百斤大包的青岛男孩小刘,他不仅与我们相伴走了很长一段三峡,后来也一直保持联系。在我去青岛出差的时候,请吃饭且陪走了长长的海岸线。最最神奇的是,我还是他的媒人,介绍他与我厦门的同事认识,两个好人一见钟情,闪婚,一直幸福到现在,一家三口现在定居在新加坡。

后来,也徒步过很多地方,走过虎跳、泸沽湖,还走过阳朔,但每每回忆,我都觉得三峡那次,才真的是了不起的开始。

法国电影《朝圣之路》里,那个悲痛的父亲背起儿子留下的背包,踏上未知的长路。这长长的徒步之旅,他遇到那么多人,经历那么多事,在与时间与空间共同向前的过程中,一个老人完成了关于自己的救赎。

而这,我想也就是在路上的终极意义所在吧。

当喀拉峻草原突然变成“雪山”

□姜志远

不知不觉中,入户外徒步这个坑已经一个轮回了……

曾经,顶着大风大浪,到电影《后会无期》还未拍摄的东极岛流浪

曾经,背着并不齐全的户外装备,扎营在华东户外圣地——武功山金顶,瑟瑟发抖地等日出

曾经,在神农架翻山越岭寻找“野人”,最后实在受不了几天不洗澡、发馊的自己,跳进冰冷刺骨的小溪里洗澡

曾经,为了躲避八达岭上的人山人海,转道箭扣长城,却意外品尝到了比三文鱼还鲜美的虹鳟鱼

曾经,头脑一热钻进了尚未开发的七藏沟,稀里糊涂地和同伴走散,却又幸运地在大风冰雹劈头盖脸落下前及时归队

曾经,因为去不了三毛笔下的撒哈拉,便在昼夜温差三十多度的库布齐沙漠,顶着烈日热风重装徒步

曾经,莫名其妙地迷上太行山,连续六次进山,出山后却又默默关注起第七次的线路

曾经,在有着亿万年历史的恩施古河道里感受“穿越时空”的美好,却又措不及防被大雨浇了个透

曾经,站在金沙江畔感叹石头城的鬼斧神工,却又被当地农家的橘子勾走了魂

曾经,在三峡顶端的步道狂奔,高唱郝云的《活着》

曾经,爬完四姑娘山大峰后的次日,又挑战了此前从未研究过、难度系数不亚于大峰的“长穿毕”,然后被垭口的大雪狠狠地教育“低调做人”

曾经,只是因为羊皮洞瀑布下的一张打卡照,双脚拖着十几斤重的烂泥,在贵州溶岩地貌里折腾了十多个小时

户外徒步是一件很容易上瘾的事,一条充满挑战和想象力的线路、一群合拍的小伙伴、一路美景美食和意外的惊喜……但随着户外时间越久,大家也会发现,可以一起徒步的人越来越少,大家由于各种各样的原因回归到各自的生活工作里。所以,我很幸运,12年里,身边有不断探索新线路的领队搭档,有说走就走不问目的地的小伙伴。于是,我也乐在这个坑中。

寻找那年挂历里的雪岭云杉

最近,随着电视剧《我的阿勒泰》上映,我脑海中又浮现出了去年在新疆喀拉峻-库尔德宁大环线徒步的画面。120公里,从琼库什台出发,穿越西喀拉峻草原、东喀拉峻草原、塔里木草原、恰西草原、莫乎尔草原,抵达库尔德宁。6天天山草原腹地徒步,森林、草原、山地、花海、峡谷、河流、雪山……几乎新疆所有的景色都可以在这里看到。

不到新疆,不知中国之大;不到伊犁,不知新疆之美。估计很多人提起新疆天山的徒步,首先就会想到夏特、乌孙、狼塔。一条是见证了历史岁月、保留了当年丝绸之路遗迹的古道;一条是穿越N条溪流、膜拜天堂湖的古道;第三条则偏重于山野建行的趣味,以线路长度和强度而著称,国内最顶级、最有名的两条徒步虐线之一。

但在我的领队搭档“当下”眼中,喀拉峻-库尔德宁大环线是天山徒步摄影最美的线路,“这里有世界级的草原美景,黄色、紫色、白色的野花洒满整片草原,牧民的木屋、毡房、蒙古包散落在草原上,牛马羊悠闲地散着步、时不时低头品尝鲜草,远处是戴着白帽子的雪山、山下是时隐时现的溪流,还有层峦叠嶂的雪岭云杉……”据其介绍,在某年的《中国国家地理》杂志中,喀拉峻草原被认定为中国最美的立体草原。杂志用了整整20页的篇幅,毫不吝惜溢美之词,重磅介绍了这个罕见的自然奇观。在喀拉峻草原,随着不同季节的到来,呈现出不同的色彩变化,是游客公认的五花草甸,具有时间色彩立体性的草原。

但是,在本次徒步开始之前,我唯一的执念是大库尔德宁(库尔德宁、恰西、塔里木、莫合等的统称)——西天山绿谷,雪岭云杉的故乡。曾几何时,雪岭云杉伴随着豪宅、名车登上挂历封面,我就曾暗下决定,一定要和雪岭云杉来张合影。

出师不利,感冒发烧突然来袭

请好年休假,买了机票,备好各种户外装备……等待出发的日子总是很漫长,多年的户外老驴经验让我看似淡定地安排着一切。事实证明,人算不如天算。

出发当天,两班联程飞机的先后延误,开启了我的改签噩梦。比较幸运的是,总算在伊犁的太阳还未落山之前(其实已经快21点了)抵达目的地,小伙伴们准备的手抓羊肉、羊肉串、大乌苏平复了我的焦躁情绪。酒足饭饱之后,我们在六星街开启了逛吃模式,打卡古兰丹姆冰淇淋,顺便薅了一把路边的黑白桑葚。然后又用了一天时间,特种兵式的打卡了赛里木湖、果子沟大桥、霍尔果斯国门等景点。

第三天从伊宁出发开车到位于阔克苏河谷深处的琼库什台,这也是本次徒步的起点(也是乌孙古道的起点)。喀拉峻草原位于伊犁河谷南麓,相比较昭苏平原,这里仿佛是“空中草原”;相比较那拉提草原,这里更大、更辽阔、更气势磅礴。“可以毫不夸张地说,喀拉峻是新疆草原的王者,颠覆了一般草原的色彩单调、景观单一。”据“当下”介绍,喀拉峻不单指游客们打卡的喀拉峻景区,而是东喀拉峻、西喀拉峻、阔克苏大峡谷、天籁之林、中天山,以及琼库什台等的总集。“它南北宽约25公里,东西长40多公里,总面积达1000多平方公里。”

考虑到前一日特种兵打卡行程比较累,队伍在特克斯八卦城做完补给后,又特意在琼库什台村休息了一晚,顺便感受下哈萨克族人的生活——白天,男人们外出放牧,女人们在家里照顾孩子、喂养牲畜;晚饭时分喝着奶茶、唱着歌。按照计划,接下来的6天,我们平均每天徒步17-27公里。对于户外老驴而言,可以说是毫无压力的。但一晚上的大雨,让第四天的路变成了噩梦。

“一眼望不到尽头的烂泥路”“有生以来碰到的最长的烂泥路”“我的鞋只有几斤重,黏在上面的泥大概有几十斤重”……原本以为可以在草地上看看雪山、拍拍花海,结果却是穿着雨衣在泥泞中挣扎、爬升。最终一名小伙伴忍受不了脚下的重量,雇了一匹马穿过泥地。没有准备高帮徒步鞋的我,也在进入泥地几分钟后,开启了“泥水泡脚”模式,感冒病毒这个家伙似乎也乘虚而入。

一夜之后,咳嗽、流鼻涕、发烧突然袭来,连早餐的牦牛奶茶都不香了。小伙伴们纷纷慷慨解囊,掏出各自的“神药”,让我感动地瞬间“回光返照”,立马背起包开启了第五天行程。

人生攀登的第一座雪山是喀拉峻

美好的风景是治愈身体和心灵的良药,有着人体曲线的空中草原、铺满伊犁河谷的鲜花、突然从洞里钻出来的土拨鼠、在雨雾中时隐时现的雪山……正当我沉醉在喀拉峻草原的青草和野花的清香味里时,天空开始落下小冰雹,然后慢慢变成雪花。

其实这样的景色也挺好的,但要命的是,线路前方需要穿越一处高地垭口,从此时的视线看去,已经是白茫茫的一片。“欢迎各位来到喀拉峻雪山!”随着“当下”一句俏皮的玩笑话,我心中居然响起了BGM“没有一点点防备、也没有一丝顾虑,人生攀登的第一座雪山就这么来了!”

从一开始鞋底踩雪嘎吱嘎吱响,到雪渐渐没过鞋面;从雪的厚度到达小腿肚,到每一脚都在没膝的雪中奋力踩稳(据说有些地方雪的厚度可以到人的腰部)……在与大雪对抗的同时,还要迎着刺骨的山风,沿着山脊线行走……感谢保温杯、感谢士力架和巧克力,让我面无表情、麻木地走完了人生第一座雪山。

和所有正能量故事的大结局一样,后面的塔里木草原、恰西草原、莫乎尔草原,都是晴天啦,感冒发烧也消停了。如果再给我一次机会,我还会愿意再走一次,背靠着我心心念的雪岭云杉,和喀拉峻草原来一场心灵对话。

(部分图片由“当下”提供)

怀着敬畏之心徒步□南窗我是前几年自从加了些群,关注了一些公众号,才晓得“徒步”乃是一个专业门类。绝非我们这些普通旅行者上山里走个十里八里,就叫徒步的。单位有几位同事是徒步好手,装备全体力好,一周健身三四次。有同事默不作声,暑假悄悄就去乌孙古道徒步了一周,拍了照片回来,大美。再一搜乌孙线这个难度,作罢。我还看了些雨崩线、太行线、贵州线,揣度着如果走个短线,体力应该是允许的,但直到如今,我依旧没有开启一场正式的徒步之旅。这两年,徒步在社交媒体上越来越热,甚至有这样的说法——“徒步是打工人最好的医美”,的确,徒步线路与常规景区游览线路不同,只能用双脚抵达的地方,往往拥有更特别的风景。徒步是辛劳的,特别是重装徒步,动辄20公斤起步的装备对于体力提出了更高的要求。“克服了困难看到更好的风景”,的确是在常规工作中无法带来的巨大正反馈。只是这些天接连看到不幸的新闻,有小伙在贡嘎雪山不幸遇难,有年轻姑娘在反穿武功山时失联……这样的新闻其实一直都有,令人心痛又惋惜。年轻的生命骤然消逝在莫测的旅途中,家人又会何等悲痛!细究这些不幸的起因,往往是因为当事人对于徒步没做好完全准备。自然莫测,山区里即使是夏天也可能下起暴雨甚至冰雹,而高海拔之上,对于体力的消耗绝非平地运动可想象,寒冷、缺氧、风雪、负重、供给不足……哪一样都可能成为压垮徒步者的最后一根稻草。前段时间,成都附近的一座雪山竟成为“打卡热门地”,令人心惊。四千多米的海拔并非等闲,如果轻易被社交媒体上的美照蒙骗,觉得攀登雪山就和郊游一样轻松,发生意外可能只在早晚之间。这些年,“特种兵式旅游”“穷游”都很流行。在城市和成熟景点“穷游”的确没问题,城市之间交通便捷,青旅住宿条件也很不错,靠着挥霍体力一天打卡N个景点,节约了时间也节约了成本。只是,将这套移植到徒步上,就显得风险重重。节约装备,可能意味着失去补给甚至无法自救;没有成熟的向导、不配靠谱的通讯设备,对体力的过度挥霍,一旦出事,可谓追悔莫及呀!对自然,仍该存着几分敬畏之心。但徒步的魅力的确难以抵挡。我曾在自己的多次旅途中徒步过十公里以上。疫情期间我去过三清山,游客稀少,那天我徒步了26公里,极度疲惫;天气也不好,阴天,几乎始终在雾中行进,但到了黄昏时分,雾散了,我见到了峻峭的群峰。盘腿坐在路上吃面包,欣赏着无人的峰峦山谷,那种快乐至今仍会萦绕心头。在西藏时也曾短途徒步过几次。在珠峰大本营,彼时珠峰已经很近了,仿佛就在眼前;但依旧可以往山的深处走一走,离它更近些。等日照金山还要些时间,我们决定短途行进。大本营海拔五千多米,即使带着氧气,心跳依旧很快,我们走了差不多两三公里,再折返。那天的风真的很大,有极好的日照金山。后来在加查徒步。加查是山南的一个县,海拔很低,只有三千米左右,地貌与林芝类似,有着许多森然的古树,盛产核桃,有的核桃树已千年之寿,还很丰产。沿着乡道徒步,天气爽朗。路边有苹果树、有梨树。无人摘取的果实都落在地上,清甜可口。这样的徒步堪称惬意。这些日子我又开始跑步,每天孩子睡后,我就换上鞋,下楼去静静跑上几公里。想多看看这个世界,我希望自己变得更健壮。脚下有能量□徐燕是2000年后的事了,如朴树歌里唱的那样,新世纪来得像梦一样,我的生活也有了一些可喜的变化,进了外企,拿到大订单,对工作与生活有了一些掌控感。那会正值单身自由,网上,我混迹于西祠胡同;线下,则常去本地一个叫牧云人的户外俱乐部。种种机缘巧合,2002年底,我和西祠上认识的两个男性网友开始了我的人生第一次徒步旅行,一个长线,徒步三峡。当时的三峡库区正在建设中,而《书城》杂志以一篇“三峡,最后的眺望”,勾起了全国文青们时不我待的渴望,毕竟,那些景点,那些古栈道,那印在人民币上的风景,都要随着大坝的建成,变成水位线下的历史,而我,一个从未有过任何户外经验的小白,众声喧哗之中,居然报了名,而且最后也成行了。我与那两位北京朋友相会在宜昌,开始我们共同十几日的旅行。徒步旅行,意味着除了必要的坐船之外,基本上全是步行,而我显然准备不足,无论是体力,还是意识上。第一天,我们坐水翼飞船从宜昌到巴东上岸,光那台阶就让我晕倒了,那仿佛没有尽头的台阶,令人绝望,我做不到当地人背着背篓还能健步如飞。我是背着自己并不重的包直接昏倒于路边,醒来时,看到同伴似笑非笑打趣的脸。当时说没有一点点后悔,恐怕也是假的。第二天,我们要先坐船,再走半天的古栈道,到达神女峰脚下。天气很好,景色宜人,我的行李被两个男生瓜分完毕,基本上轻装上路。我走得神清气爽,意志昂扬,并且远远地走在前面,甚至大声唱起歌来。直至听到有人叫我的名字,才知我只顾自己走得高兴,不知什么时候把围巾走掉了也浑然不觉,而同伴看到路上的围巾,以为我发生了什么不测。毕竟,不久前,北京绿野户外的一个男生就是在这条路上掉下的悬崖。走在山崖上,满山红叶,底下就是大江,碧波荡漾,游船悠游而行,他们都在甲板上看江景,也有人是看到我们了,拼命朝我们呼喊挥手,我们也挥动围巾,骄傲极了。在他们的眼里,如同镶嵌在崖石上的我们,应该也是神奇的风景吧。这一路住的农民房子,印象比较深的是在神女峰脚下,是舒婷诗里写的:与其在悬崖上展览千年、不如在爱人的肩头痛哭一晚。住当地农民家里,一人25元,包吃住。房主态度亲切,还给端上了一盆橘子随便吃。晚上寒凉,另给一盆火取暖。第二天看,人家的板凳也烧黑了,还好也没另加责难。徒步三峡,经过的风景及地名,仿佛行走在中国历史上。去白帝城的船上,就不由遥想起李白。而最后一站奉节,虽是一个小县城,但是过去若干天的山里生活,衬托出这里的现代化令人目眩神驰,去澡堂大洗一场,扔掉穿了一路的内衣裤,回到现代文明,仿佛重新做人。那次三峡回来,我的收获不仅是游记,更是发现走路本身的愉快,这种原始而粗粝的质感,不沉浸其间,可能无法理解。往后,哪怕坐车,也会提前几站下来。哪怕有电梯,我也甘愿爬楼梯。脚下有能量有弹性,需要大地的回馈与加持。那一路还认识了好些朋友,印象深刻的是,小个子却背着百斤大包的青岛男孩小刘,他不仅与我们相伴走了很长一段三峡,后来也一直保持联系。在我去青岛出差的时候,请吃饭且陪走了长长的海岸线。最最神奇的是,我还是他的媒人,介绍他与我厦门的同事认识,两个好人一见钟情,闪婚,一直幸福到现在,一家三口现在定居在新加坡。后来,也徒步过很多地方,走过虎跳、泸沽湖,还走过阳朔,但每每回忆,我都觉得三峡那次,才真的是了不起的开始。法国电影《朝圣之路》里,那个悲痛的父亲背起儿子留下的背包,踏上未知的长路。这长长的徒步之旅,他遇到那么多人,经历那么多事,在与时间与空间共同向前的过程中,一个老人完成了关于自己的救赎。而这,我想也就是在路上的终极意义所在吧。

设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

联系我们

联系我们