【编者按】

追梦,奔跑,一刻不停。

以不足4%的国土面积,集聚了全国约17%的人口,创造出全国近四分之一的经济总量......长三角一体化发展上升为国家战略6年来,沪苏浙皖紧扣“一体化"和“高质量”两个关键词,不断推动蓝图规划转变为现实画卷,以更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。

发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,长三角体化发展成果,正逐步惠及我们的生活。

我们只需留意身边,一颗番茄、一块古砖、一台冰箱、一比特数据、一粒天然气分子,就能发现一体化的幸福。

幸福满仓,攀峰向前。

我是冰箱 合肥出生“鲜”动四方

◆主人公:美菱冰箱

◆长三角路径:合肥工厂-长三角高速公路网-各地市场

1984年,美菱制造的安徽第一台冰箱问世。33年后,我们M家族诞生啦。我是2024年的小M,已经是第三代。我是肤白貌美的“合肥造”保鲜冰箱,是国货崛起浪潮中的一朵浪花。

在交接棒还没到我手中之前,负责我身体核心技术的工程师朱忠浩为了给人们带来迭代升级的保鲜体验,对我倾注了很多心血。长三角三省一市协同创新发展,城际之间的交流合作变得无比顺畅。早上7点多,朱工坐上了合肥开往上海的高铁,到站后经过地铁换乘,他很快抵达了合作方公司。经过深入研讨和反复推敲,方案的每个细节都落实了。下午,朱工马不停蹄返回合肥经开区,与团队进一步优化方案,让最新技术尽快落地。

随着最后一道工序完成,噔噔蹬蹬——我闪亮登场啦!在美菱智能制造生产基地,每0.26秒就下线一台冰箱,这速度给不给力?炫酷如我,身上搭载了两大保鲜“黑科技”:水分子激活保鲜和恒温鲜冻。或许你对这个概念还有点陌生,这么说吧,我体内发射的电磁波能穿透包装袋,使食物中的水分子振动,降低酶的活性,延长食材保鲜时间。经过无数次实践证明,放在我体内的玫瑰能保鲜33天不会枯萎,水果2~3个星期口感依然新鲜如初,无论是冷藏还是冷冻状态的我,都一样出色。我治愈的,是人们对于鲜的极致追求……

每天,从园区出发的货车络绎不绝,满载着我和兄弟姐妹们奔往江苏、浙江等地。第二天我们就能在各大卖场专柜与满怀期待的消费者见面。600毫米超薄身材、内部空间更大、完美嵌入橱柜、高颜值、人性化设计……集美貌与才华于一身的我怎能不赢得大家喜爱?冷藏室里乍见之欢的惊喜,冷冻室里久处不厌的心安,很快让我跻身新晋“顶流”,成为市场宠儿,收获一大批来自长三角各大城市的“迷妹”。“以前的冰箱肉冻得时间长了就不好吃了,自从买了这款,再也没有这样的烦恼了,牛排羊排我都放心囤啦!”听落脚无锡市区一户家庭的小伙伴说,现在的主人不只满足于保存,更在乎食物保存后的风味不减。

因为表现优异,我在国内冰箱市场上成功“出圈”,成为很多家庭的新朋友,可以算是“第一梯队”的选手。为更好地响应市场变化,满足高效生产需求,我们持续打造300公里供应圈,目前生产供应商约300余家,其中长三角供应商200家,占比达66%。此外,在华东安徽、江苏、江西、河南、浙江等省份,美菱冰箱份额连续多年保持15%以上,市场份额在国产品牌排第二。我还听说家族很多小伙伴已经走出国门“赴约”,在海外市场崭露头角,加速中国制造“出海”。

数据显示,合肥“四大件”总产量连续12年居全国城市首位,“合肥造”家电正走向全球。除了“大而美”的传统“四大件”,也有“小而全”的小家电。经过多年发展,合肥集聚了海尔、美的、格力等世界500强企业,美菱、惠而浦、荣事达等本地骨干企业发展迅猛,中小企业更是群星璀璨。

从安徽省第一台冰箱的问世到如今的最新一代嵌入式十字门超薄冰箱,我们的故事充满传奇色彩。

放眼全国,安徽省家电产业规模第二大,每三台冰箱、每四台洗衣机、每五台空调就有一台“安徽造”。安徽家电产业正在续写新的精彩。(安徽商报融媒体记者 吴梦君)

我是番茄 皖北“漂”到上海餐台

◆主人公:阜阳番茄

◆长三角路径:阜阳-长三角高速公路网-上海中转场-上海联华超市等

生长于皖北,归宿在千里之外的上海,新农人的汗水、现代农业技术的加持,以及深度融入长三角一体化的东风,成就了一个番茄的生命“高光时刻”。

天气渐渐升温,生长在安徽阜阳温室大棚里的番茄已经悄悄储存好甜美,等待着一个机会走上长三角千家万户的餐桌。

找到我了吗?在层层叠叠的绿叶下面,从藤蔓上垂下脑袋的就是我。我是来自阜阳市颍东区插花镇板桥村“瓦大番茄谷”的一颗番茄,这里整整780亩大棚都种着我们家族。从配有高清大屏的农业物联网系统,到先进的新型日光玻璃温室,我们的家处处透着“科技派”的气质。

2014年,我的主人吕彬返乡创业,经过一番兜兜转转,终于在2018年全面转向鲜食番茄研发种植领域。他说:“农产品消费升级是大势所趋,我们要跟上消费者口味需求变化的步伐。”通过与东北农业大学进行产学研合作,最终培育出了优良品种的我——“瓦大1号”。别看我表皮厚实,一揭即开,泛着晶莹的沙粒,一经推向市场,我就立即征服了大家的味蕾。当然,我还有很多兄弟姐妹,欧曼粉果、樱桃番茄、彩玉番茄、绿宝石番茄、碧娇小柿子番茄……在番茄界中,他们都是口感颜值“双在线”。

“欢迎收看一颗皖北番茄在长三角‘漂流’的一天……”今天我的主人要给我拍一段视频,“高颜值”的我从来不怕出镜。4~6月是番茄成熟的采收期。虽然每天都很忙,但主人坚持以高标准严格筛查选定我们的品质。清晨5点,睡眼惺忪的我从藤上被摘下来。快9点的时候,我和其他兄弟姐妹被运往一间仓库,开始进入到分拣、打包、装箱环节。下午4点多,载着一箱箱番茄的货车驶出番茄谷,开上了往上海方向的高速,我和小伙伴踏上了长三角“漂流之旅”。全程冷链运输好舒服啊,旅行体验感满分。夜深了,经过600多公里的长途跋涉,我们已经安然无恙地到达上海中转场。紧接着,我和小伙伴们就被分别送往上海各大商超。

“这种番茄侬吃过了伐?沙瓤多汁,真有小时候的味道!”第二天一大早,水灵灵的我出现在一家上海高端商超生鲜水果货架的显眼位置,隐约听见旁边有位上海小姐姐在谈论我。历时24小时,没想到在皖北土生土长的我这么快就变成了上海滩的“香饽饽”。和别的水果放在一起,我的个头不大不小,造型圆润可爱,好多人都评价我的口感是“鲜食番茄中的天花板”。如今我们番茄家族可以说是家喻“沪”晓,主人已经与上海联华超市、上海美菜网等20多家线上线下市场营销平台签订了农产品直供协议。

这几年,番茄谷的兄弟姐妹们越来越多地“抢滩”上海、杭州等长三角城市。“普通番茄四五元一斤,瓦大种植的水果番茄销往上海,市场价15.8元一斤,就这还供不应求呢!”去年在上海召开的安徽绿色优质农产品入沪对接座谈会上,董事长底气十足地谈起了我,语气中透出掩饰不住的欣喜。听董事长说,这几年销量不断增长,要知道咱们瓦大番茄70%以上直销长三角区域市场呢!

放眼长三角市场,安徽粮食和肉类产量约占48%,水果产量占32%、蔬菜产量占23%……近年来,安徽积极融入长三角大市场,全力做好长三角的“米袋子”“菜篮子”“果盘子”,让更多“明星产品”承包长三角消费者的“甜蜜”。(安徽商报融媒体记者 吴梦君)

我是车辆大数据 奔波皖浙区域

◆主人公:车辆大数据

◆长三角路径:温州市龙湾区法院-合肥市中院-合肥市车管所-温州市龙湾区法院

5月31日下午,合肥中院接收到浙江温州市龙湾区法院的执行协助委托。6月1日下午,合肥中院执行局已经将龙湾区法院所需要保全的车辆进行了保全冻结,完成一次跨省行动。以前需要几天时间的工作,现在通过数据线上跑路,24小时内完成保全,既提高了效率,又节省了人力财力。这是长三角区域执行协作工作的一个缩影。

执行委托线上“跑”

5月31日,浙江省温州市龙湾区法院执行局在处理一起案件时,需要对当事人两辆轿车进行冻结保全,案件的办理是在温州市,但是被保全的车辆却在合肥市。车牌为皖A牌照,在合肥车管所登记上牌,按规定车辆需由合肥车管所进行保全。

按照以往的执行方式,温州龙湾区法院的两名执行干警需要驱车到700公里之外的合肥市,前往车管所对车辆进行保全,来回加上办案最少需要三天的时间,不仅耗时耗力,还要花费一笔出差成本。

然而,长三角区域执行协作工作机制,让跨省执行变得便捷高效。5月31日16时许,温州市龙湾区法院通过人民法院执行事项委托系统将委托事项发送给合肥市中院,合肥市中院执行干警接收到被委托事项后立刻开展行动,查清事情原委。因合肥中院早已与合肥市车管所搭建网络专线,车辆查询、查封、解封全部在法院内部办理。6月1日下午,合肥中院执行干警通过线上系统对龙湾区法院委托保全的两辆轿车进行了保全,并通过系统将执行回执发送给龙湾区法院。24小时内,一场跨省执行行动得以顺利完成。

长三角执行协作常态化

合肥中院执行局执行干警张升介绍称,随着各地法院跨省委托执行的频繁,长三角区域执行协作已经成了一种工作常态,在车辆、房产、银行账户、金融等众多领域均已实现了联动协作。

在张升前不久办理的一起案件中,刑事案件被告人被判刑后,罚金一直没有缴纳,案件进入执行程序。张升在查询当事人名下财产时,发现当事人有一辆轿车登记在浙江金华市。

5月24日,张升通过人民法院执行事项委托系统将车辆的查封事项委托于当地的金华市中院,不久之后,张升就收到了当地法院的执行回执,案涉车辆被成功查封。

联动推进高质量执行

2021年5月20日,最高人民法院召开人民法院推动长三角一体化发展第一次联席会议,指导四地高院签署《长三角地区法院执行工作“一体化”备忘录》。合力推动长三角执行工作“一体化”,准确把握执行“一体化”工作对于服务保障长三角区域经济社会高质量发展的重要意义,努力打破行政区划壁垒、强化政策协同。

随着长三角区域执行协作的深入推进,近日,有关长三角区域执行联动工作动作不断,跨区域之间的执行壁垒被进一步打破。4月24日,长三角区域城际执行协作座谈会在合肥中院召开,参会法院就执行工作信息互通、优势互补、资源共享,推进高标准区域协同、高水平经验交流、高质量执行联动达成了共识。

5月24日,长三角城市群部分中级人民法院合作论坛在上海市第一中级人民法院召开。包括合肥中院在内的12家与会中级法院共同发布《深化执行联动倡议书》,就协同共享、智慧执行等事项共同发出“深化执行联动,凝聚共治合力”倡议,为长三角一体化发展提供有力司法保障。(安徽商报融媒体记者 张剑)

我是不动产权证 皖沪线上互认

◆主人公:不动产权证书

◆长三角路径:上海不动产登记中心-合肥等16个地市不动产登记中心(实时调用各部门相关数据,已实现“数据跑腿”)

大家好,我在合肥政务区,主人在上海工作,把我租给了一个小伙子居住。58平方米的两室一厅一卫,租金3200元/月。最近,房地产限购松动,周围很多房子在中介挂价都有小幅上涨,我的主人想把我卖掉,凑钱在上海买房。从4月开始,中介公司不时带人上门来看我,主人很忙,没时间到合肥来办过户,好几个买房子的人就问中介怎么办过户。“这个您不用担心,现在产证过户都可以线上办。”我听中介的人说。过了将近一个月,有个买家和中介谈好准备买我了,5月27日来看了我最后一眼。我知道,这是我迎来新主人的时刻了。看完后,他们就去了中介公司,我未来的命运就这样决定了。

我是产证,学名叫不动产权证书,是以往土地证和房产证的合体。最近,我的主人就要换人了。经过中介公司带看、商谈、成交,接下来就是把我过户给新主人了。旧主人在上海工作,很忙来不了合肥,就和新主人在中介公司的帮助下完成远程操作。

整个过程很方便,全程网办、跨省通办,让我的前后任主人不见面也可以完成交易和过户。

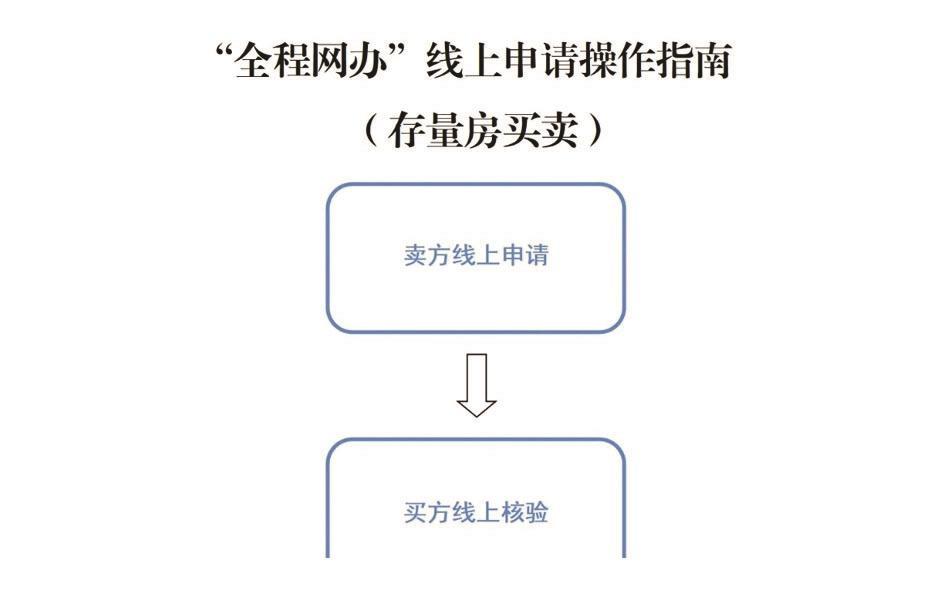

要问我为什么这么方便,我来告诉你。从以往的一系列纸质材料、亲往大厅办理,到现在的全程网办,合肥市历经5年时间,迭代升级系统平台。通过系统建设、数据整合、信息共享等手段,2019年,合肥市推出“互联网+不动产登记”1.0版本,充分利用互联网、人脸识别等技术,实现抵押登记、资料查询“全程网办”。2020年推出2.0版本,进一步升级改造系统功能,依托电子签名、电子印章、在线支付等技术,实现预告登记、商品房转移登记2项业务“全程网办”,转移登记等业务“网上申请,线下核验”。2024年推出3.0版本,系统中增加录音录屏等功能,进一步强化了身份认证和真实意愿表达,实现转移登记等高频事项“全程网办”,全面做到“网上申请,网上核验,全程网办,一次不用跑”,实现不动产登记从“线下集成”向“线上集成”的转变,夯实“跨省通办”的底座。

为了解决“全程通办”中“无纸化登记”问题,合肥市自然资源和规划局开发数据接口132个,打通部、省、市三层级数据连接,实现市场监管、公安民政等12个部门数据共享,实现企业、婚姻、户籍、公证、纳税、合同等22类信息互通共享,实现信息交互认证,支撑“全程网办”零材料,让数据“网上跑”代替市民“来回跑”,全面提升“全程网办”“跨省通办”便利度。据统计,合肥市不动产登记“全程网办”年均系统调用各部门数据近3000万次。(安徽商报融媒体记者 郜征 通讯员 胡亮 凌琳)

我是天然气 海上开启“西游记”

◆主人公:天然气

◆长三角路径:江苏滨海LNG接收站-苏皖管道- 肥东店埠输气站-千家万户

我是液化天然气,家家户户都离不了我。我是从海上来的,在江苏滨海整装后,通过苏皖管道“西游”到合肥,为千家万户带来绿色清洁能源。

合肥天然气海上来

5月30日上午6时,路大勇准时起床,7时从合肥冒雨出发,赶往肥东,7时50分抵达店埠输气站。这样的行程,日复一日。

作为合肥合燃华润燃气公司店埠输气站场站技术员,他每天提前10分钟到岗,和同事们一起,结算签单前一天的输气量,与上游对接并核实当天的输配计划量,随着阀门缓缓开启,经气化后的滨海LNG气源穿过苏皖管道由海上经江苏直达合肥。

输气站“嫌冬爱夏”

在输气站的每一天, 路大勇和同事们都在求精求稳求安全,一刻不松懈。他们手中的阀门按钮,关乎到合肥市的城市脉动,每一个设备的正常与否,都关乎到市民的一日三餐,关乎到工商企业的安全生产。

进入夏季,工作人员的输配压力较小,而在冬季,由于气量大、温度低、管道冰堵等原因,经常是从上午8时许开始,到第二日凌晨6时许才结束,共约20多小时,这时需要全神贯注,关注管道运行情况,“就怕管道冰堵停输。”

巡查以防“气不过”

路大勇作为技术员,需要每天对远传设备、工作现场和所辖区域进行一次全面安全巡查,落实隐患整改,事无巨细,“阀门能否正常启闭,流量计是否正常计量,加臭泵电机是否运转正常等等。”路大勇说,看似事情不大,但很可能牵一发而动全身,“一个很小的问题,都很可能会导致工艺异常,影响输气。”

全部设备“过”一遍,大约需要两三个小时。一旦发现问题,立即上报,并跟踪处置,做到闭环管理。

“海气”将增至“海量”

夏季,合燃华润公司日供气量290余万立方,冬季日供气量700余万立方。店埠输气站目前日接收来气30余万立方,约占日供气量1/10。而随着设备的逐步投运,日接收输气量也将不断增加,据介绍,至今年10月份,该站每日接收来自江苏滨海LNG气源的“海气”将有望达到180万立方。

“民生保供更有信心。”在路大勇看来,长三角基础设施互联互通,不仅为合肥的能源供应添一份保障,推进了合肥市建设“长三角世界级城市群副中心”的进度,也助力长三角一体化向更高水平发展。(钱竹苗 安徽商报融媒体记者 汪漪)

我是明城砖 凤阳上班南京“搬”

◆主人公:明中都遗址“洪武七年”城砖

◆长三角路径:凤阳县博物馆-南京城墙博物馆

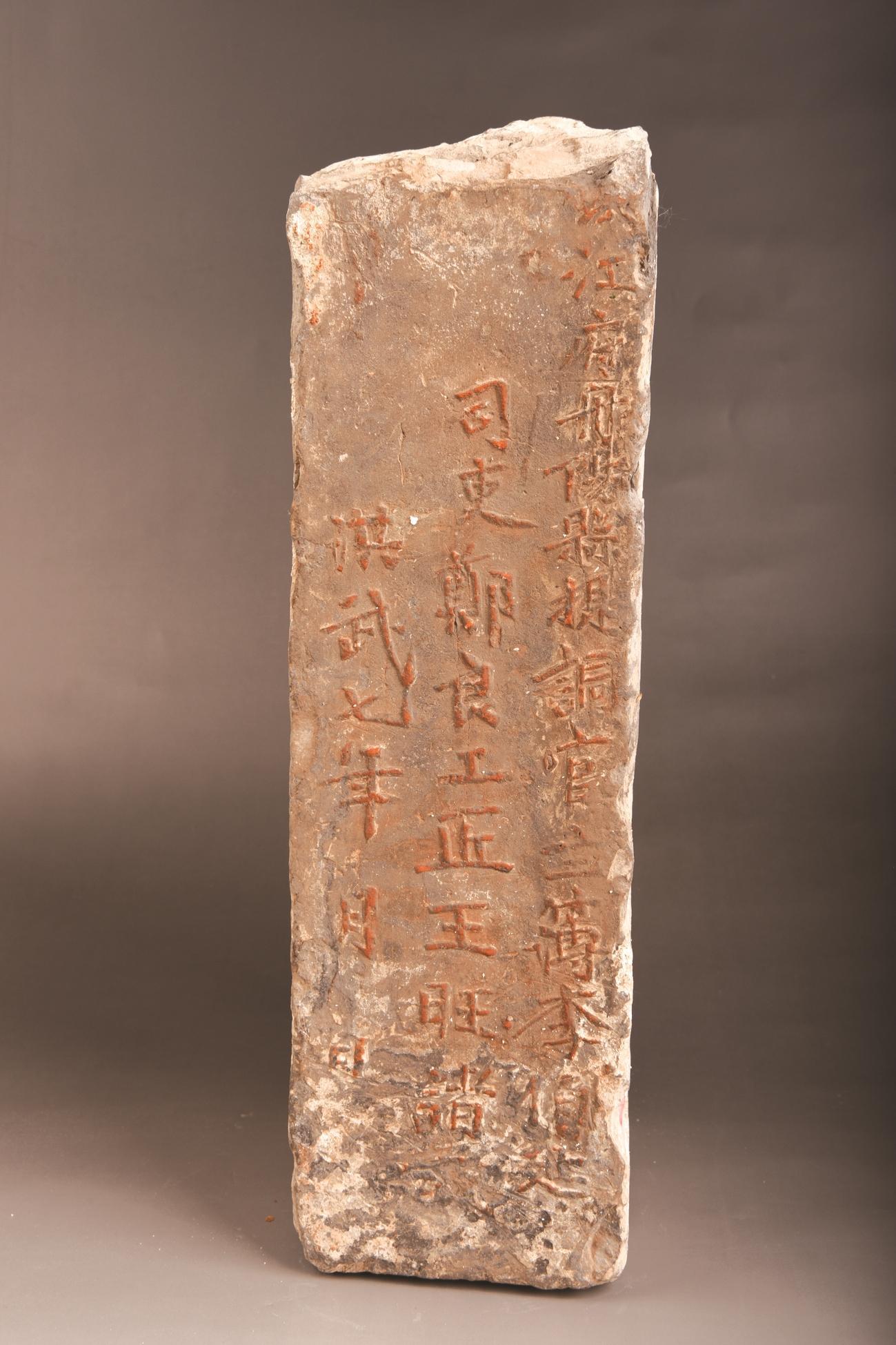

我是一块砖,今年整整650岁了。我出生的时候,有数不清的兄弟姐妹,没人在乎我叫什么名字。现在我的名字叫——明中都遗址“洪武七年”城砖,我是文物啦。2021年起,我和几位同事一起离开凤阳县博物馆,来到南京城墙博物馆“出差”,我“讲述”的明中都故事备受游客欢迎。

我来自明中都

公元1368年,朱元璋在应天登基,国号大明。这一年被定为洪武元年。洪武二年,朱元璋把自己的家乡临濠定为中都,并在这里建设都城。临濠就是今天的凤阳县。从洪武二年诏建开始,我诞生在热烈滚烫的炉火中,和我同时来到这个世界的还有无数的兄弟姐妹。我出生时身上就有铭文,上面除了地名、军队卫所、烧造官员、人匠、军匠名字,还有“洪武七年月日”几个字,我的年龄一目了然。

中都城工地的城砖真多啊,来自全国很多地方,每个上面都有铭文。为什么要有铭文呢?听工匠师傅说,这叫“物勤工名”制度,哪里的砖、由谁烧制记在砖上,一旦质量出现问题就可以追责。物勤工名制度是中国最早的问责制,起源很早,是产品质量的重要保障。

在南京“出差”很充实

1982年,曾经的中都城成了全国重点文物保护单位,我和兄弟们去了凤阳县博物馆上班,成了馆里的藏品。2021年,南京城墙博物馆筹建,诚邀我们去南京参展。我和“琉璃龙纹勾头”、“安庆怀宁县”城砖、“凤阳卫后所”城砖一同出差到了南京。

我在南京的每一天是从早上9点开始的,晚上5点下班。朝九晚五,跟大部分打工人差不多。南京城墙博物馆是国家一级博物馆,也是中国规模最大的城墙专题博物馆,每天都有很多游客来看我们,从早到晚,我在展柜里听到过各种方言,还有我听不懂的外国话。他们对我身上的铭文特别感兴趣。我们身上的铭文五花八门,有模压的、刻画的、墨书的,有的字体端庄沉稳,是很厉害的人用心写的,有的好像随手用树枝刻画,是普通工匠写的,没那么工整却天然率真。

长三角我的“同事”很多

2023年11月,安徽博物院、上海博物馆、上海历史博物馆、南京博物院、苏州博物馆、中国丝绸博物馆和浙江省博物馆成立了长三角博物馆联盟。文物交流的机会更多了,去年以来,我在安徽各博物馆的同事们不少在长三角出差。

近期,武王墩楚王墓的考古发掘备受关注。这两年,我的楚国“同事”们也经常出差。2023年底,杭州市临平博物馆推出新展《不器:金文名品与徐天进书作特展》,展览小而精,文物大咖云集。安徽博物院镇馆之宝之一——鄂君启金节隆重登场。以前除了在国家博物馆和安徽博物院,能与它面对面的机会可不多,听说不少浙江观众都去看它了。

(安徽商报融媒体记者 刘媛媛 通讯员 刘欣 图片由凤阳县博物馆、安徽博物院提供)

设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

联系我们

联系我们