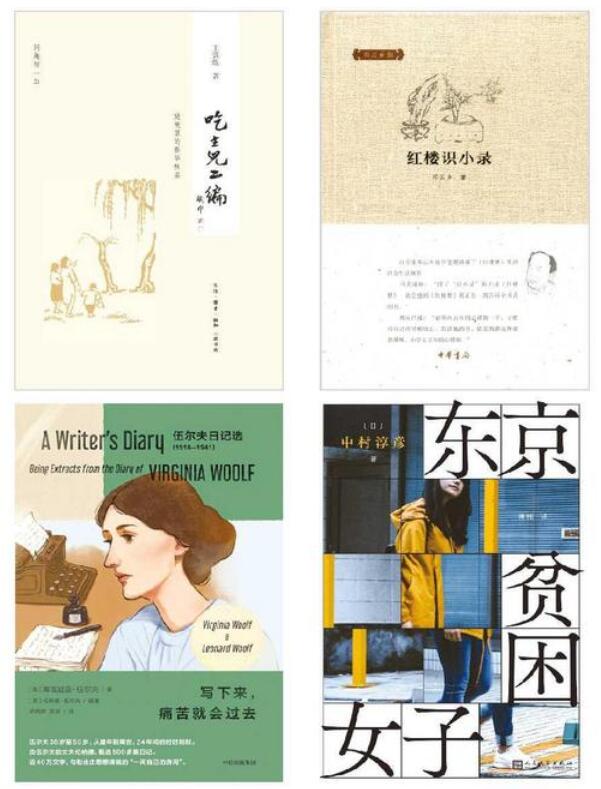

关于非虚构写作的几本书

□ 南窗纸冷

这个月读了几本非虚构写作。诚然,即使是非虚构写作,也同样掺杂了作者或明或暗的观点,但对于非虚构写作的阅读,依旧可以了解某些事实。无论是否赞同作者的观点,都可以有所启发,进而产生自己的思考。今年的书基本都是在电子书上读的,听说作者们对电子书都是深恶痛绝,因为几乎无法给创作者带来任何收入。但作为读者,电子书超越实体书的一点是,可以就书中的内容展开交流与探讨,评论区常有精彩发言,让人有所得。并且,在书籍划线区进行的探讨,其养分和高度远高于普通社交媒体上的讨论。毕竟,长文本阅读是一种筛选,能读同一本书的人,多少有些许共性。这种阅读评论的快乐,甚至让我找到了早时在天涯论坛“淘宝”的感觉,那种被更多知识和观点滋养的快乐。

电子书读书卡价格非常低廉,一个月几乎不到二十块钱,只是一杯奶茶钱。作者们难以从中分润也是可想而知。优质内容创作其实非常艰难,以如此低的成本阅读,自己都觉得有几分惭愧。

《我的骨头会唠嗑》

廖小刀、刘八百/著

一位法医和十具尸骨的故事。向尸体甚至是白骨寻找线索、固定证据,再从茫茫人海中抓出隐匿其中的凶手,这就是法医的工作。有些受害者甚至还是年幼的孩童,而凶手杀人的目的,又常常近乎荒诞。“她长得像我的同乡”“只是想试下电击枪的效果”。在行凶者被抓到之前,他们往往长着一张普通人的脸。

凝视深渊,自己也被深渊凝视。然而,这本书中的屠龙勇士终成强大的守护者。“团圆行动”找回了众多失踪的孩子,因为每一个未曾回家的小孩,都是一个家庭长达一生的剧痛。

《我在上东区做家教》

布莱斯·格罗斯伯格/著

作者是哈佛毕业生,一名美国私立高中的教师。这本书是她在曼哈顿上东区为资产排名前1%家庭的孩子们做家教的感悟。这里的父母拥有钞能力和高超的手段,为孩子争取常春藤的升学机会,打响一场场育儿之战。参加运动比赛获得奖项、通过诊断注意力障碍获得额外的考试答题时间、每一门课和作业都请家教进行专业的辅导;这些含着金汤匙出生的孩子们从早忙到晚,参与各种课程,缺乏休息的时间和真正的生活,小小年纪就深受运动伤痛,处于焦虑和过劳的压力中。这些超富阶层的父母们深信,通过不懈的努力就一定能实现愿望,为此不惜一切代价……

在书中,上东区的孩子们在中学时就被要求阅读许多伟大的文学作品,《杀死一只知更鸟》《神曲》《奥德赛》等等,这些原本是帮助孩子提高阅读和思辨能力的阅读,被拆解成了一节节昂贵的私教课和作文,用金钱与资源去购买这些伟大的思想。但事实上,即使功课得了A,但学生们并不真正理解这些著作。

书中反复提到《了不起的盖茨比》,仿佛一个隐喻。就像盖茨比一样,即便拥有巨额的财富,依旧不能和人生与梦想画等号,这不是一场等价交换的交易,财富并不能保证这一切。

作者儿子患有阿斯伯格综合征。她用从上东区家教挣来的钱,付儿子特殊教育的费用。作为学者,她写出了不同样本的孩子与自己的观察。她对超级富豪能够买到的种种特权感到震惊又陶醉,同时又感到厌恶,这一切非常的菲茨杰拉德。

《东京贫困女子》

中村淳彦/著

这本书讲述泡沫经济时代下日本贫困女性的处境。与我们想象中不同,贫困女性现在很难以从外表上一眼看出,廉价的服装业和智能手机的应用,让贫困很容易隐藏。书中有还不清助学贷款的女大学生、付不出学费的东大硕士、名校毕业却因失业不得不让孩子辍学的母亲、因离婚陷入凄凉晚景的前高官夫人……

尽管是个例描述,仍旧能勾勒出日本社会女性贫困的系统性设置。非正式雇佣员工中八成是女性,女性收入中位数远低于男性、一个家庭主妇重回职场很难找到正式工作、而离婚后八成女性难以从前夫那儿获得赡养费。加上日本大学学费高昂、课程繁重,助学贷款是盈利性质,大学毕业就会背上巨额债务,却又很难找到高薪的工作。即便是找到了正式工作,女性的选择也常常是一步错步步错,离婚或陷入看护亲人状态,都极易让生活陷入贫困状态。

读书如骑快马

□黎戈

《中年危机》

河合隼雄/著

这本是把专业与通俗话题做了很好结合。心理咨询师有职业操守,不能谈及病人隐私,但用心理学理论分析文学作品,再以作品反拨中年心理,就可大胆下刀了。他出生在二十世纪二十年代,为了逃避兵役才去了工科中专,又为了逃避实验才学了数学系,做老师后,为了提高教育质量去学心理学,没想到找到此生归宿。这个人的特点是:对人感兴趣。爱思考,爱发问,长于自学。什么都学,没有自我设限。包括数学、哲学、心理学、文学、法语、乐器、表演、物理……技多不压身,每种学习都是能力训练,数学训练出的逻辑能力,文学带来的表达能力,表演带来的演说控场能力,最后都是互相启示、融会贯通的。

《吃主儿二编》

王敦煌/著

他的书分都不高,但我喜欢他,是文字之外的好。他可能是比较适合听书的那种,非常口语化,不仅措辞,包括组织语言、传递信息的密度,跟聊天似的。这么着,就把那种胡同四合院长大的老北京人气息给散发出来了。他喜欢胡同里的小院生活:瓜果蔬菜有自家种的,有风吹到屋顶上的野菜,有搭架长的,有移植来的,暄腾热闹。这本谈父亲王世襄的更多,从黄山脚下背盆景,从干校挖栀子花回家,院里挖的第一茬笋一定要自己炒,两人一起骑自行车搬花木的场景,那样一个时代背景下,他们是真爱生活。父子俩,在“于生活有情”上很相通。

《写下来,痛苦就会过去》

弗吉尼亚·伍尔夫/著

这是伍尔夫的日记。从日记看来,她几乎没有过快乐。不是写作过程中的艰辛,绞尽脑汁后躺下的疲惫,就是出书之前、之中、之后被批评的愤怒紧张,还有对同行的看不顺眼。偶尔闪过的几丝小快乐,得意洋洋,觉得自己写出了杰作。然而,很快会被写新作的压力、害怕新作引发批评的焦虑给遮蔽。所以,被写作的天命选中,成为天才的负载者,完成写作技术的革新,这些,就像获得权利一样,真的是完全快乐的事么?

真是恨不得拍拍她的肩膀,老伙计,你不知道你会进入文学史么?想到伍尔夫正是顶着这重重压力,名声的负累,他方的、自制的压力。批评者的施压,自我攻击,伤害了她,却没有阻止她前进的脚步。每个好的作家,都是在这顶风前行中不断进步的。

伍尔夫志在小说,日记并没有刻意经营文字,却因见到她本人而动人。她真是为文学而生,见人是为了观察,谈话是为了搜集素材,日记为练手,看书就要写评论……她被激情燃尽,常设想老年的自己,而她并未活到老年。日记里伏着病魔的影子,死神骑着快马,这马和伍尔夫奔腾的写作在竞速奔驰,最后终于超过了她。

《那也讨厌,这也喜欢》

佐野洋子/著

要说懒得雕琢文字、直诉心意的大方,无人能出其右。普通人写文,会下意识地有一个与读者协商、形塑自我的过程,而她,能排掉这个干扰,在空中盲抓住那个心理事实。她形容太宰治的话也能用来形容自己:“他那种真诚的程度让人害怕。就仿佛我们遭遇真诚的强暴,而我们自身一直隐藏于某处的真诚却不由自主地发出了欢愉的声音一般,令人恐怖。”

《红楼识小录》

邓云乡/著

考据红楼细节的人那么多,我还是喜欢他。一是他有切实的生活体验,他见过晚晴接待官员的那种一品锅(民国遗风版),他摸过老北京的小油鸡,他吃过老店,人家有这个一手经验。他小时候电还没普及,人家能记得灯会时,专门有人在旁边备着蜡烛准备换。这么一来,他是与《红楼梦》骤然亲近了。《红楼梦》里有下人是专管剪烛花的,不剪,光会暗。这细节的发现,要细心,也得有体验。二是他博学,在没有百度的时代,对资料的熟悉度让人敬佩,古代的资料现在确实可查,但是抄书公也不是那么容易做的,得寻到路径,有阅读品味,会辨识真伪,去芜存菁。他有旧学的底子,对明清风土资料也很熟悉。三是他有对生活的爱,这几个字打得我自己都不好意思,太泛泛了。但是为什么我喜欢他和王敦煌,就是因为在他们身上,我就能感觉出这个东西。邓云乡没在院子里种那么多东西,但人家就是看《红楼梦》也是贴着真皮层看的,每个具体的旮旯都翻开琢磨了。这就是爱。不爱生活的人,不会切实抚触其中的物质细节,他们随意粗嚼几口,知道个味儿就滑过去了。

热气腾腾地活着

□钱红丽

《老饕漫笔》

赵珩/著

天气骤冷,不时凄风苦雨的,人在精神层面未免萧瑟,也是百年多病独登台的枯意。唯有站在灶台前煎炒烹炸蒸溜焗烤时,我才会还过魂来。苏轼有赋:盖聚物之夭美,以养吾之老饕。

年年秋冬,用来续命的,除了美食,便是美食书。早早自书柜拾掇出所有美食书籍,自明清《山家清供》《随园食单》,到现当代唐鲁孙、齐如山、汪曾祺、赵珩、逯耀东诸位饕餮大神。年年翻阅,年年俱是新章。将美食写得既有文化韵味,又不乏人生情趣的,则是高品。前阵,网上发现鲁迅先生草拟的几页菜单,午餐、晚餐皆不重样,是真会吃,羡煞神仙。可惜他不太涉猎美食文字,多于日记中一笔带过。

齐如山、唐鲁孙诸位,有着一定的家族渊源,皆为名门大家书香门第,自己也学富五车,凭借经济实力,不仅四处吃馆子,且家里自备厨师,南北风味、名菜细点尝遍,见识便上去了。记得唐鲁孙家里吧,聘任大厨前,首考一碗蛋炒饭做法如何。

我至今热气腾腾地活着,全拜食物所赐。

《梦中银币》

玛格丽特·尤瑟纳尔/著

尤瑟纳尔对于我们这一拨读书人,是神一样存在。这部小说首次在国内公开出版。回忆读她的《苦炼》《哈德良回忆录》《东方故事集》等小说,有恍然隔世之感。彼时,没有网络,也无智能手机,我们对于读书如痴如醉。我所居的十八线小城书店,比起北上广,总要慢几拍,还总是迫不及待往出版社发行部打电话,探明价格后,去邮局汇款,待挑灯读完,小城书店尚未上架。不比现在网络发达,有电子书、听书等媒介。彼时对于知识的追逐,用“饥渴”形容,实不为过。

尤瑟纳尔的小说语言,一如花腔般繁复,适合朗诵。不知经过汉语的转译、过滤,还剩下多少精髓。她一贯的昂扬似风中贝壳,更似琉璃,可倒映一切光的存在,一如福楼拜的语言,深邃而灵动,典型的法兰西之风。她是一位典型的学者型作家,深受自古希腊罗马以来的欧洲人文主义传统浸润,同时,一直对东方哲学和文学抱有浓厚兴趣,比如她解读三岛由纪夫的书《三岛由纪夫,或空的幻景》,向以渊博学识、广阔视野、深邃哲思见长,小说之外,她也涉猎诗歌、戏剧、随笔等。

《暗淡蓝点》

卡尔·萨根/著

近一月来,许多网友拍到了紫金山彗星胜景。作为一名对于宇宙星空有着强烈兴趣的人,一直在看BBC出品的天文学纪录片,对于大名鼎鼎的天文学家兼科普作家卡尔·萨根早有耳闻。

这本书的意义,不仅仅在于科普天文学常识,更在于为我们建立一个恢弘的宇宙观,让你从一个广阔的维度去审视自己。当了解到宇宙的浩瀚辽阔、神秘莫测、无法觉知,我们便会对眼前世界产生迥然看法。“在很久很久之后,人类的后代可能早就实现了星际移民,甚至可能已经是一种新物种。但他们不会因为那个蓝色故乡的暗淡和脆弱而遗忘它,因为那是他们在整个宇宙中独一无二的家。在抬头凝视那颗暗淡蓝点时,他们会感叹:我们起源的故乡是如此渺小和脆弱,却又蕴含了如此巨大的潜力,我们走过了多少路,才来到今天这个地方。”

从行星的尺度来看地球,地球上有山峦湖海的轮廓,却没有人类的身影。从太阳系的尺度来看地球,地球上连山峦湖海的轮廓也没有了,只剩下一个光点,一个像素,何谈人的身影?那么,从银河系的尺度来看我们的地球呢,岂止没有了山峦湖海,整个地球也不过是一粒微尘。如此,人的自大,不过是视野太小。我们一旦明白到自身的渺小,心中才有所敬畏。

《阅读不息》

坂本龙一/著

自己热爱读书,也喜欢窥探名人如何读书,读怎样的书。此书为坂本龙一首部关于阅读的作品。生前,他在自传《我还能看到多少次满月升起》中提到,自己曾有过做一个旧书店老板的梦想。从2017年始,按照自己的阅读品味,他秘密建造着一间私人图书馆。这间名为“坂本图书”的私人图书馆坐落于东京某地,收藏了一直陪伴在他身边、为他提供创作和思考食粮的书籍。本书展现了坂本龙一最后几年的阅读品味:从夏目簌石到德里达,从布列松到塔可夫斯基、小津安二郎、黑泽明、大岛渚,从八大山人到村上龙……翻着书,似可触摸到这个人的气息、审美,感觉他离我们更近了。

普通如我不能拥有大书房,近年开始做起减法,对于买书克制又克制。原野老师也在处理他的藏书,曾要寄一批来,也是忍痛谢绝了。人生到后来,无论何等挚爱,终要走向白茫茫一片大地真干净。

《徐霞客游记》

徐霞客/著

常读一些古文言,也是有意识训练自己笔力的一种方式。对于遣词造句的锤炼,无他耳,唯“师古”一途。我们的传统经典,正是一位位无言高师。有一段,强迫自己读《聊斋志异》,先揣摩疑难字词句,再对照后面的标注纠错,就记得住些。

“饭后,雨始止。遂越潦攀岭,溪石渐幽。二十里,暮抵天封寺。卧念晨上峰顶,以朗霁为缘,盖连日晚霁,并无晓晴。及五更梦中,闻明星满天,喜不成寐。”这意涵隽永的白描,空间感、张力,呼之欲出,美而有骨。若现代人写来,想必啰嗦几百字也难盛下,读起来软塌塌,缺少骨力支撑,平庸而粗陋。而古人运用语言的耳目一新,是多么珍贵。

读书会被作者的爱淹没

□ 王方济

《清物十志》

李溪/著

通常我们以为古代雅士的生活方式是琴棋书画诗酒茶,但更详细的情况是此书介绍的以下十件:隐几、听琴、挂剑、铭砚、坐亭、策杖、友石、玩古、煎茶、种菜。其中除了“隐几”当代人不好理解,其他项目我们都熟。李溪在这本书中用大量材料讲述古人雅事,不空洞,有趣。《煎茶》这一章,发现作者在此领域耕耘很深,不说一句空话套话,句句有见解。普通人可将此书当作“鉴富(雅)宝典”,见到高人雅人,用此书衡量,对方可能原形毕露。

《竹不如肉》

张宇凌/著

一本讲艺术史的书。作者是艺术史暨考古学系博士,材料的真伪我们固然放心,但书的内容才真的来之不易。读这本书你会被作者的爱淹没、震颤。她似什么都知道,什么都懂,但仍执着地爱文字、爱文献、爱艺术。此书中的“肉”并非音乐中的“嗓子”,而是绘画中的“肉体”,尤其是男性肉体,似从未被好好欣赏过,更别提写了。张宇凌笔下,男性美在简体中文中第一次那么雄浑、高雅、滚烫,激荡着人类历史。

《莱斯博斯的玫瑰》

亨里克·诺德布兰德/著

亨里克·诺德布兰德,对中国读者很陌生。我关注此书是因为信任译者柳向阳。

凛冽的北欧风格,和我最喜欢的希腊诗人、热烈的埃利蒂斯正好形成镜像关系,但都是那么好。对于爱看电影的人来说,风格类似于电影《一个叫欧维的男人决定去死》与《枯叶》。诗中没有金句,你读完每句都平淡的句子,感受到句子之间有一根看不见的拉直的钢绳,非常紧绷。最后也没有什么东西爆炸,是整首诗歌的完整画面让你感到惊悚或绝望,或心窝被暖透的热力。

《积木书》

赵松/著

赵松因《抚顺故事集》为人知晓,我为此书写过书评,还记得编辑对我的赞扬有点惊讶。这些年赵松不断出版的书证明他有多方面的才能。不过让我最有感觉的还是他的散文文笔。没有目标,不上价值,每一句似都因自身的魅力被写出来,我个人阅读中最受益的是他敏感的觉知。

每篇都短,写的是一个画面?一个梦?不重要。《背面》写了很多细节,“有人在喧哗的出发大厅里谈论水”透露了全景信息。他克制、冷静似乎又紧张地写出发大厅里的一切。实验文学活得很好,这是个好消息。

《大宋繁华》

谌旭彬/著

以前教科书讲宋朝是积贫积弱,后来突然宋朝又变得完全不一样了,繁华成了宋朝的代名词。但细想宋朝与其他朝代并无本质不同,繁华成那样稍显可疑。

作者在此书中承认繁华是有的,人口红利是原因之一,朝廷部分放权是原因之二。与其他朝代比,宋朝或许稍许人性化一点。但用放大镜去看,基数很大的底层平民仍苦不堪言。为逃避人头税,北宋百姓不要第四个孩子,南宋百姓宁杀子不交税。这实在不是一个适合放声歌颂的历史时期。看晚清,有人站在义和团角度,有人站在太后角度,甚至有人还站在洋人角度指指点点。但其实吃瓜群众看任何朝代,吃瓜就够了。

设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

联系我们

联系我们