和县博物馆模拟古人类生活场景

春光明媚,在安徽和县善厚镇陶店村汪家山北麓,和县猿人遗址护坡防护工程正在紧张施工中。

1980~1981年,考古人员在这里进行了三次发掘,取得了重要成果,“和县人”横空出世,首次揭示了长江下游地区古人类活动的奥秘。“和县人”也是继北京人、蓝田人之后,我国古人类研究领域又一重大发现。

时隔44年,近日,和县猿人遗址2025年主动性考古发掘计划获国家文物局正式批准,安徽省文物考古研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、和县文化旅游体育局将重启和县猿人遗址考古发掘,计划今年6月正式启动。

“和县人”将再次吸引世界的目光。

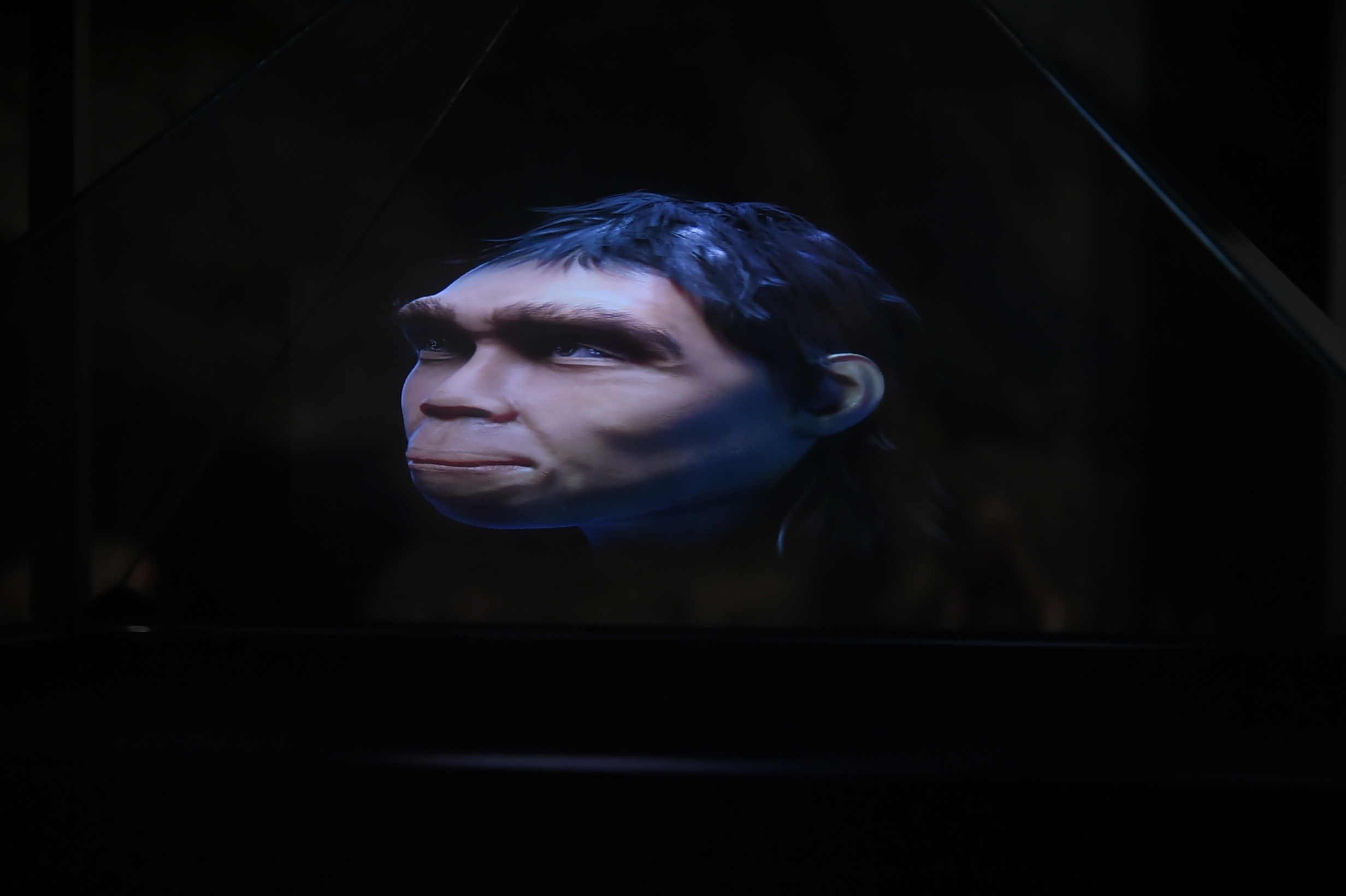

”和县人“复原图

44年前横空出世 “和县人”曾震惊世界

陶店村位于长江下游北岸,距离和县县城48公里。今年60岁的村民石国构正在遗址护坡防护工程的工地上干活,发现化石那年,他年纪还小。

“下面这条河叫龙潭河,1973年绕山修引水渠,在山坡上发现一个洞,里面有很多的动物骨头化石。” 石国构告诉安徽商报、元新闻记者,小时候村里人一直传说这片山坡上“有骨头,能治病”,村里的孩子也经常到这玩,没想到后来出了这么重要的文物。

发现化石的地方后来被命名为“龙潭洞”,发现化石后,当地政府部门第一时间进行了上报。

和县猿人遗址周边(资料图)

1974年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称中科院古脊椎所)对和县猿人遗址出土的化石进行了鉴定。1979年春,安徽省水文队在和县进行水文地质调查时,又在和县猿人遗址采集到一些化石。1979年10月,中科院古脊椎所派出黄万波等研究人员来到和县,对和县猿人遗址进行试掘。1980年,中科院古脊椎所、安徽省文物工作队、和县文物部门正式启动对和县猿人遗址的考古发掘。

今天在和县博物馆,观众可以通过现场图片和展柜中的珍贵化石“重返”当年的考古发掘现场。1980年11月4日,一个保存完好的古人类头盖骨化石在探方中惊艳亮相。黄万波激动地脱下身上的毛衣,小心包起潮湿的头盖骨化石。跨越数十万年的时光,“和县人”正式亮相。

”和县人“头盖骨出土时的情景

在1980~1981年的三次考古发掘中,和县猿人遗址出土的人类化石包括头盖骨,以及下颌骨、额骨、顶骨及牙齿。其中,完整的头盖骨化石是长江流域首次发现,填补了安徽古人类化石发现与研究的空白。“和县人”也是继北京人、蓝田人之后,我国古人类研究领域又一重大发现。

1988年,和县猿人遗址被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。

著名古人类学家、中国旧石器考古学奠基人之一——贾兰坡院士曾将“和县人”头盖骨化石誉为“科学上的珍贵”。1989年10月29日,贾兰坡院士在给时安徽省文化厅文物局的函件中说:“贵省发现的和县人,就同时期的人化石来说,其完整性只有北京猿人可以与之相比。”

旧石器考古学家、中科院古脊椎所研究员裴树文告诉安徽商报、元新闻记者,和县猿人遗址发现的非常丰富的古人类化石,尤其是完整头盖骨化石,非常罕见,极其珍贵,有着重要的学术价值。“和县猿人遗址是实证中国百万年人类史不可或缺的重要遗址之一。”

”和县人“头盖骨(资料图)

人类演化重要“拼图” 新一轮发掘有望重新定位“和县人”生活年代

从早期人科成员到现代人,人类演化走过了长达数百万年的奇幻旅程。

“人类的进化并不是单线条的,我们可以理解为一个复杂的树状系统。”安徽省文物考古研究所副研究员、2025年和县猿人遗址考古发掘领队董哲博士告诉安徽商报、元新闻记者,“和县人”就像人类演化版图上一块重要的“拼图”,新一轮的考古发掘则希望能找到更多的证据,更准确地定位这块“拼图”的位置。

40多年来,围绕“和县人”具体的生活年代,曾有过不同的认识和推测。“和县人”的头盖骨化石保存了近乎完整的颅脑部分,能看出颅穹窿低矮,颅骨骨壁厚,眉脊发达,额骨低平。研究复原发现,他们的脑容量较小,仅有1025毫升左右。其门齿的形态特征与郧县人相同,与元谋人有明显区别。

此前专家推断,“和县人”生活的时代大体晚于北京人和蓝田人。在接受媒体采访时,黄万波曾说,在猿人系列中,“和县人”应是“老幺”。

和县猿人遗址

最初的年代测定结果认为,“和县人”应生活在距今30万年前后。2023年6月,中科院古脊椎所和中国国家博物馆携手打造的“东方故乡——中华大地百万年人类史”展览中,对外公布“和县人”为距今41.2万年的古人类。这是最近一次采用铀系和ESR混合方法进行年代测定的结果。

裴树文认为,不管是笼统的“三四十万年”,还是41.2万年,都是基于现有的考古发现,受限于当时的技术条件。近年来人类演化研究方面的技术和方法不断进步,中国有许多国际顶尖水平的学者,在田野考古方面是世界一流水平。“通过2025年度的考古发掘,我们非常有可能在和县人的年代方面做一些新的工作,也许能够校正我们对和县人演化阶段的认识偏差。”

中国是世界上古人类资源最为丰富的地区之一,江淮大地以独特的自然禀赋也曾是古人类生存的“伊甸园”,曾发现过“和县人”“巢县人”和东至“华龙洞人”等古人类。2024年华龙洞遗址发布成果,确认“华龙洞人”是东亚地区向智人(现代人)演化的最早古人类,生活在距今约30万年前。

从解剖学性状的研究来看,“和县人”身上保留了一些在更早期古人类身上曾出现过的原始特征。“比如牙齿硕大、齿根粗壮等等,这些特征在北京猿人身上也有。”董哲认为,假如下一步的工作能够验证“和县人”生活的年代也是在距今30万年左右,这就非常有意思。

“几乎同时期同一个区域发现两种处于不同演化阶段的古人类,就有可能证明中国的古人类在漫长的演化过程中存在连续演化。”更准确定位“和县人”的生活年代,也将为研究中国古人类演化提供新的思路和更多的资料。

和县博物馆内和县猿人遗址发掘现场复原场景

曾与大熊猫、剑齿象“相伴” “你的样子”有待下一步发掘研究“看清”

44年前,和县猿人遗址取得了震惊世界的重要发现,受当年技术条件等限制,也留下了诸多遗憾和未解之谜。

董哲表示,2025年的考古发掘是配合和县猿人遗址护坡防护工程开展的一次主动性考古发掘,也希望通过这次发掘解决“和县人”研究过程中一些重要的学术问题,弥补多年前发掘中留下的遗憾。

在和县博物馆,今天人们可以通过全息影像与通过头盖骨化石复原的“和县人”“面对面”。“他”看起来很年轻,表情温和。此前专家研究曾发现,“他”的死亡年龄应该在20岁左右,生前头骨后部遭受过创伤。但由于“和县人”至今没有发现面部部分化石,他们真实的样子仍是未解之谜。

如果能够通过这一次的考古发掘,发现新的“和县人”化石,尤其是面部化石,将为“和县人”的精准复原提供科学依据。今天的人们就有希望穿越时光,“看清”“和县人”真实的样子。

和县博物馆展出的和县猿人遗址出土化石

在“和县人”生活的年代,他们并不“孤独”。和县猿人遗址出土的人类化石经研究应该分别属于6个以上的青年、壮年和老年个体。龙潭洞中或许生活着一个人数众多的家族。

除此之外,“和县人”化石共出的动物化石有60多种,如龟、鳖、扬子鳄、马鸡、田鼠、大鼠、硕猕猴、狼、豺、狐、猪獾、水獭、中国狗、剑齿虎、中华猫、豹、大熊猫、棕熊、东方剑齿象、马、中国貘、额鼻角犀、李氏野猎、葛氏斑鹿、肿骨鹿、糜、野牛等,其中不少物种今天仍然活跃在地球上。

董哲介绍,这些动物化石物种涵盖南北,说明“和县人”可能生活在森林、草原、河流、湖泊相间的环境中,江淮大地数十万年前曾是动物南北迁徙的“中转站”。

“此前的考古发掘中,虽然也有报道发现了石器、骨器等,但没有留下更详细的资料和发表相关研究成果。”他表示,寻找石制品和骨制品等文化遗存也是2025年考古发掘的重点工作之一,如果能有所发现将为下一步深入研究“和县人”的生产生活提供重要的资料。“他们会制作怎样的石制品,是否会开发利用动物长骨和角生产骨角器、敲骨吸髓利用除肉食以外的其他资源?他们与动物怎样互动,如何适应自然环境,气候变化?”

遗址发掘现场(资料图)

多学科交叉、科技手段“加持” 向世界更好介绍“和县人”

国家文物局批准和县猿人遗址2025年的考古发掘面积为35平方米,目前考古专家团队已经选定了3个区域,正在开展前期工作。

作为和县猿人遗址2025年度考古发掘专家组成员,旧石器考古学家、中科院古脊椎所研究员裴树文对和县猿人遗址新一轮考古发掘充满期待。“近年来国家高度重视考古工作,多学科合作和科技考古水平的提高,不断拓展考古研究的广度和深度。”

历史学、民族学、社会学、地质学、地球物理探测、工程力学、人工智能……在近年来的一些重要考古发掘项目中,学科交叉,高科技、“黑科技”的加入令人瞩目。裴树文表示,在和县猿人遗址新一轮的考古发掘中,更多学科的参与,更多新技术、新方法的“加持”,有望助力考古发掘和研究取得新的成果,把考古发现更全面、更系统、更科学地展示给大众。

和县博物馆内和县猿人遗址发掘现场复原场景

新一轮的考古发掘也将让世界更好地认识和了解“和县人”。

安徽省文物考古研究所副研究员、2025年和县猿人遗址考古发掘领队董哲告诉安徽商报、元新闻记者,和县猿人遗址的保护、展示和利用已经迫在眉睫。新一轮的考古发掘将为和县直立人的深入研究奠定坚实的基础,也为未来遗址的保护、展示和利用创造必要的条件。“考古发掘结束后,我们将保留一部分发掘探方作为永久地层剖面,供将来向游客展示。”

当年的考古发掘现场(资料图)

安徽商报、元新闻记者从和县相关部门了解到,正在进行的和县猿人遗址护坡防护工程结束后,二期工程也将尽快启动,对龙潭洞区域周边进行环境综合整治。和县猿人国家考古遗址公园规划已经启动编制,下一步,和县猿人遗址将积极申报创建安徽省考古遗址公园,纳入国家考古遗址公园立项名单。

(安徽商报 元新闻记者 刘媛媛 王素英 任逸玮 文/摄 实习生 张欣悦 部分图片由采访对象提供)

设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

联系我们

联系我们