翟光宝正在制作古琴。

翟光宝(中)正在向游客展示古琴弹奏。

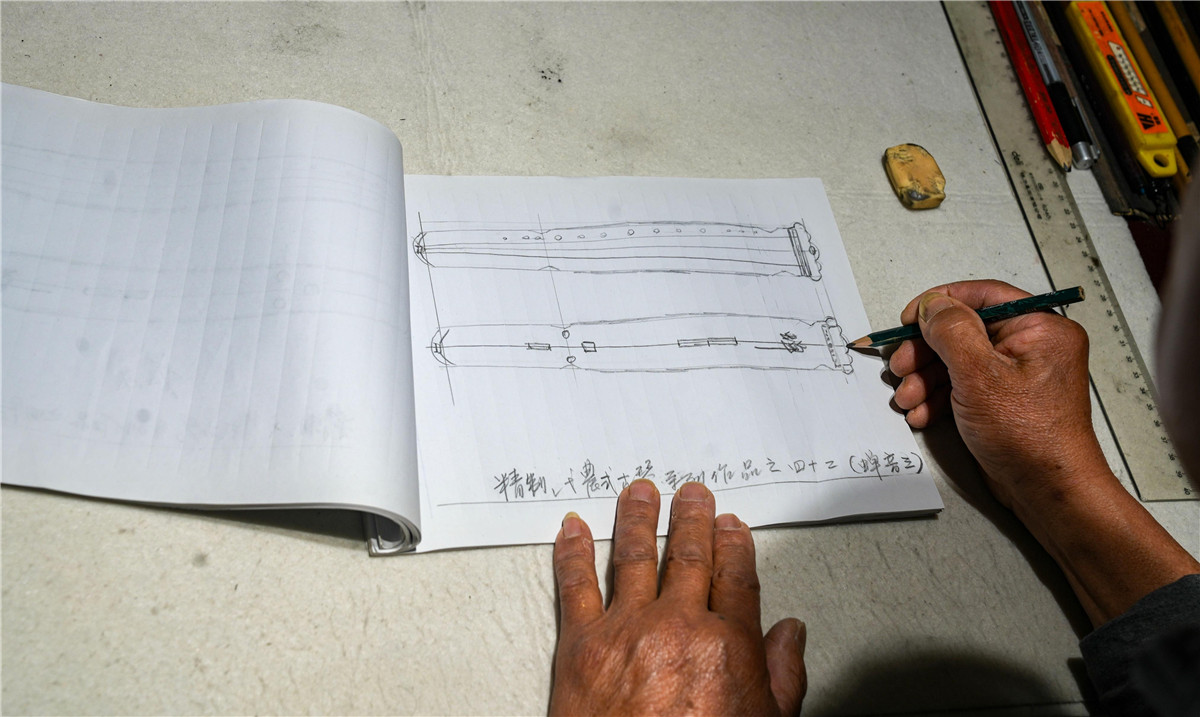

翟光宝在编写弋農古琴斫制工艺方面的书籍。

翟光宝和他的古琴研学基地。

6月3日清晨,芜湖市湾沚区红杨镇西河古镇的粉墙黛瓦在氤氲水汽中若隐若现。渔痴琴堂的雕花木窗内,弋農古琴传承人翟光宝轻抚七弦,三百年的古法斫琴技艺与六百载的古镇风韵在琴声中交织。

翟光宝是弋農古琴斫制工艺的第四代传承人,也是安徽省省级非物质文化遗产代表性项目“弋農古琴斫制工艺”传承人。

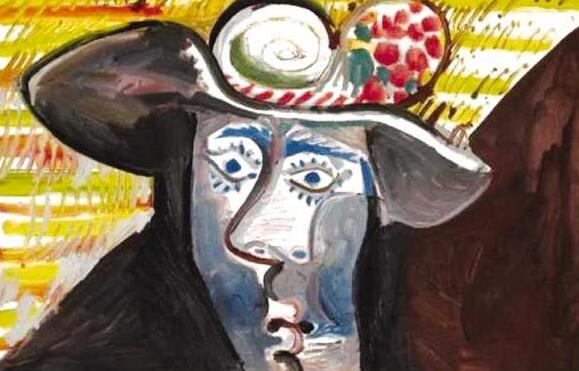

“古琴”又称瑶琴、玉琴、七弦琴等,至今已有3000多年的历史。古琴音域宽广、音色深沉、余音悠远,琴意得之于弦外,深受文人雅士喜爱。“我家祖籍是泾县桃花潭,后来辗转来到湾沚红杨镇,爷爷、父亲在日常修建、修复古建筑之余,还擅长制作古琴。我亲手制作第一床古琴,是在1983年高中毕业后。”今年63岁的翟光宝回忆道。古琴有50多种型制,弋農古琴是其中一种,又称“百衲琴”,始创于唐代,经过选材出形、挖槽腹、合琴裹布、上鹿角灰胎、打磨试音、上大漆、上弦试音等一百多道工序,精雕细琢斫制而成。

古琴的选材十分考究,全部采用天然材料,需要百年以上的老木头,翟光宝每年都要花费大量精力寻找老木头。谁家维修老房子,翟光宝一听说就要赶到现场,每寻来一段老木头都如获至宝。古琴的制作仅面板和底板的拼合即需九十多道工序,制作工艺复杂。“面板上,支撑琴弦的叫作‘岳山’,和琴弦有高山流水之意;面板呈弧形,底板为平,代表‘天圆地方’。”翟光宝娓娓道来。

四十余年里,翟光宝将自己的心血融入到了古琴斫制的每一个环节,总共制作了二百多床古琴,也将自己对生活的感悟融进了每床古琴。

翟光宝带有4个弟子,有的已经出师。儿子、孙子都掌握了弋農古琴斫制工艺,尤其是孙子特别喜爱斫琴,一有空就来帮忙,让他感到十分欣慰。翟光宝最近正忙着编写弋農古琴斫制工艺方面的书籍。“现在来研学的学生很多,有很多孩子喜爱古琴艺术,我也希望古琴艺术能走进学校,让这门手工技艺更好地传承和发展下去。”翟光宝对弋農古琴斫制工艺的未来满怀信心。

(本报记者 李博 本报通讯员 张致林 摄影报道)

设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

联系我们

联系我们