近日,第十二届中部六省曲艺展演在山西省晋城市沁水县举办。

本次展演以“中部曲韵展芳华、沁水河畔看今朝”为主题,由中国曲艺家协会等单位主办,六省曲艺精英携手呈现22个节目,涵盖相声、京韵大鼓、涡河憨腔、三弦书、长子鼓书、莲花落等17个曲种,既有传统经典之作,也有聚焦现实题材的新创作品。

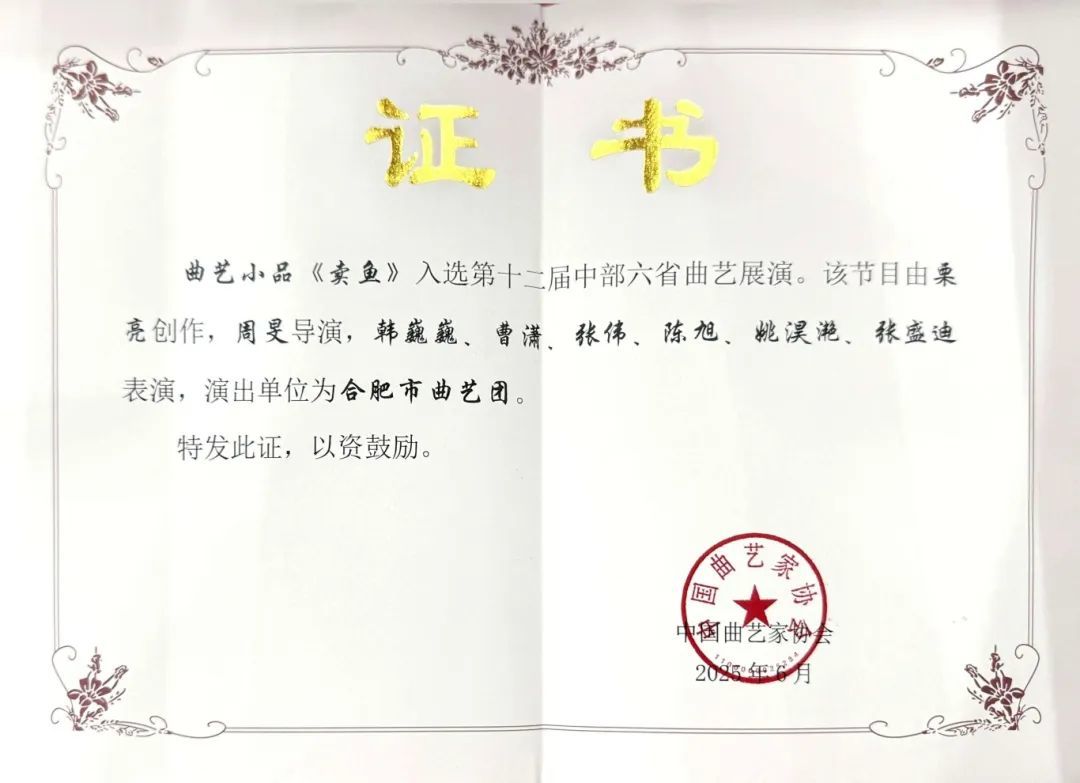

作为安徽省此次推荐的三个节目之一,合肥市曲艺团选送的曲艺小品《卖鱼》在展演现场脱颖而出。

作品以长江流域禁渔政策为背景,将生态保护理念巧妙融入群众喜闻乐见的表演中。节奏明快,语言接地气,演出现场掌声不断,成为本届展演最具话题度的节目之一。

一条“鱼”串联多重隐喻

《卖鱼》讲述的是一个看似“家常”的故事。

王大宝、王二宝兄弟俩试图用养殖鱼冒充“江里野生鱼”来牟利,结果一连串麻烦接踵而至:执法队员突击检查、顾客提出质疑、偷鱼贼“横空出世”,剧情几次反转,笑点层层递进。传递出诚信经营与生态守法的重要性。

剧中不乏生活里常见的语气和情景:用“野得很”吸引买主、与偷鱼贼比“演技”、面对执法人员狡辩又心虚……像是在社区菜市口搬了个舞台,惹得观众会心一笑。

活动现场

“这个小品看起来热闹,其实讲的是咱们身边的事。”导演周旻介绍,剧本由马鞍山编剧栗亮创作,2024年完成初稿,2025年初合肥市曲艺团开始排演。

排练从坐排到实景走台持续了大半个月,最终由6人组成定稿演出阵容,情节紧凑不拖沓。

“我们当时排得特别紧张,每天都在团里‘泡着’。”演员曹潇回忆:“剧本改了三轮,大家坐排、走台一遍遍练,很多台词都是现场‘抠’出来的。”饰演执法人员的陈旭坦言,自己原本对环保政策理解不够透彻,在排练中查阅了大量相关资料,“要想演得真,就得先自己信服。”

作品核心围绕长江禁渔政策展开。作为一项关乎生态修复的重要措施,其执行过程中面临“如何让人理解”的问题,而《卖鱼》正是在这样的背景下应运而生。

“小品不是开会,也不是讲新闻,它要能让人笑,也要让人明白。”周旻说。

作品中的一处情节——偷鱼贼赵小毛错拿了王氏兄弟的鱼桶,导致局面“乱成一锅粥”,让剧情高潮迭起。最终,兄弟俩意识到错误,选择主动配合整改,以笑收尾,也为整个作品点题。

听得懂的方言,讲得透的道理

这出小品并不是“一本通吃”,从一开始就根据不同城市“定制方言版本”。

“我们不是为了方言而方言,而是为了贴近观众。”饰演王大宝的韩巍巍表示,排练合肥话台词时,很多词是从真实生活中“抠”出来的,语调、节奏都讲究真实性。

“‘这鱼野得很’这句话我爷爷小时候就说过,我们不是在演,而是在说。”饰演刘阿姨的演员张盛迪笑言。

观众的反馈也验证了这种处理方式的成功。在合肥本地演出时,《卖鱼》受到观众热烈欢迎。不少市民在现场笑得前仰后合,剧中对地方语言、真实口音的精准捕捉,加深了他们的代入感,有的中老年观众甚至一边看一边跟着角色复述台词,演出结束还念念不忘。

在沁水县展演现场,《卖鱼》登场很快就用接地气的节奏点燃气氛。从执法巡查到偷鱼误会,每个转场都让台下观众“跟得上、看得明白、笑得出来”。

表演结束后,兄弟省份的多位曲艺团体代表与合肥市曲艺团进行交流,普遍表示该剧选题“贴切社会”,表演“接地气”,具有很强的推广价值。甚至有人表示希望邀请剧组到本地演出。

几位展演嘉宾也在点评中指出,《卖鱼》在现实题材作品中,做到了将生态主题与观众情绪巧妙融合,做出了新的探索。

“我们不是为了讲政策而讲政策,而是想让大家觉得这事就发生在身边。”演员姚淏滟说,“如果一个政策能让大家通过一出戏记住,那我们就值了。”

目前,《卖鱼》已被列入合肥市文明城市创建系列演出剧目,计划于7月起在多个街道、社区、单位巡演。演出团队仍在不断微调剧本节奏,争取做到“每一场都能让人笑、每一幕都能让人想”。

舞台掌声之后,进入更多人的“生活圈”

当演出从舞台走入社区,也同步走进了短视频平台。目前,合肥市曲艺团正在筹备将该作品进行数字化留存与传播。下一步,将通过剪辑精编、字幕适配等方式,推出短视频、横屏片段等适配新媒体平台的内容版本,进一步扩大作品的受众范围。

“舞台是一块试金石,如果这个作品能在展演、在社区、在短视频平台都引起关注,我们觉得就说明它确实触碰到了当下现实。”周旻说。

“我们不搞全平台分发,只是希望让更多人了解和喜欢,比如朋友圈里有人说,‘诶,这段小品我看过’。”剧团工作人员表示,小品的传播方式也应该“接地气”,让作品和现实一样,不吆喝,但能被看见。

值得一提的是,在合肥本地演出时,《卖鱼》还吸引了不少家长带着孩子一同观看。有小学老师表示,这样的作品不仅能让学生理解“诚信”“生态”这些词,也为他们提供了学习公共表达和人际关系的好案例。

安徽省曲协相关负责人表示,《卖鱼》作为现实题材曲艺作品的一个典型案例,证明了只要内容扎实、形式鲜活,传统艺术依然可以与城市社会、现代生活紧密结合,“唱进人心”的曲艺,从来都不过时。

合肥在线-合新闻记者 王书浒

图片由受访者提供

设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

联系我们

联系我们