编者按

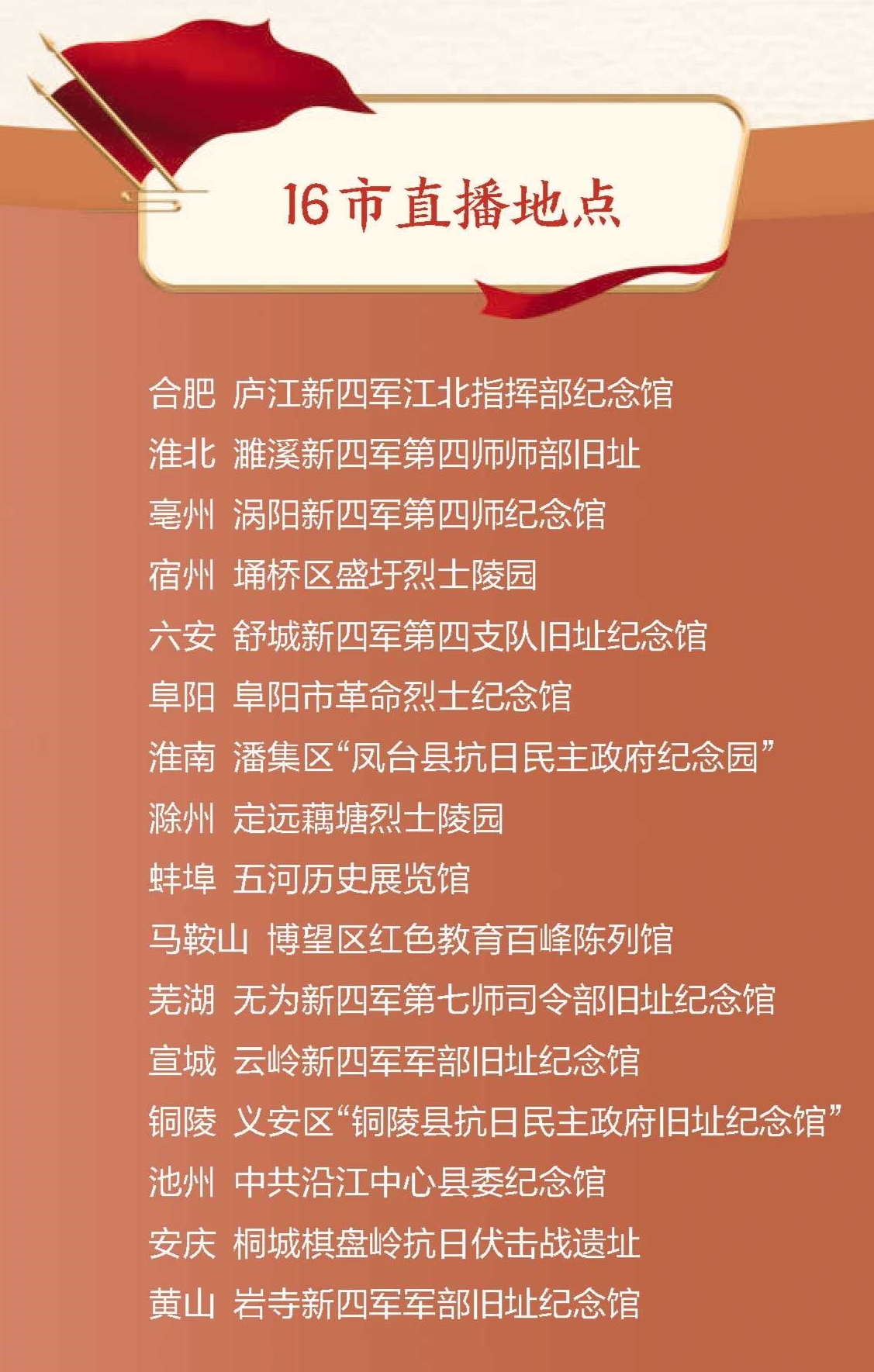

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,8月15日至31日,安徽日报驻16市的记者,携手市县媒体,走进全省抗日战争遗址、遗迹和纪念馆,共同推出“胜利之路·江淮壮歌”接力直播活动。活动通过记者现场讲述、专家深度解读、历史文物展示等多种方式,全方位、立体化地再现历史场景,讲述安徽军民在中国共产党领导下,同仇敌忾、共御外侮的壮烈篇章。

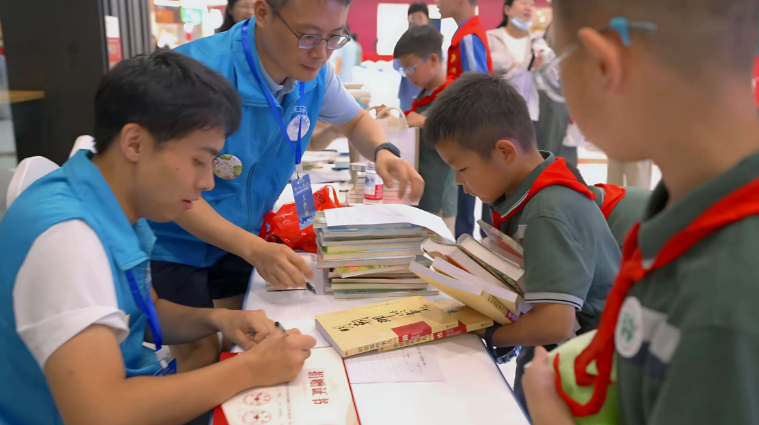

本报记者在涡阳新四军第四师纪念馆直播。蒋庆章 摄

本报记者在五河历史展览馆直播。强飞 摄

本报记者在黄山市岩寺新四军军部旧址纪念馆直播。本报记者 潘成 摄

烽火岁月鱼水情

在庐江县汤池镇的翠林深处,有一片粉墙黛瓦的建筑群,承载着华中敌后抗战的光辉历史。8月15日,“胜利之路·江淮壮歌”接力直播的第一站,走进位于庐江县汤池镇的新四军江北指挥部纪念馆。

本报记者在庐江新四军江北指挥部纪念馆直播。孙志恒 摄

新四军江北指挥部纪念馆依托新四军江北指挥部旧址修建,是国家级抗战纪念设施、遗址,安徽省爱国主义教育示范基地。1939年5月,为贯彻中共中央“巩固华北、发展华中”的战略方针,新四军军部决定在东汤池成立江北指挥部,由张云逸、徐海东等将领主持工作,先后进行大小战斗200多次,歼灭日伪军9000余人,创建和巩固了皖东、皖中抗日根据地。

江北指挥部为何会选择在东汤池呢?庐江县委党史研究室原主任、《新四军江北指挥部史》主编伍传华介绍,从地理上看,东汤池群山环绕、地势险要,进可依托山地开展游击作战,退能隐蔽转移,是天然的“军事屏障”。同时,当地还具备独特的交通条件与扎实的群众基础。

“在指挥部成立前,当地群众就自发组建了抗日武装,后来,更是主动腾出房屋供战士居住,积极协助传递情报、运送物资。”伍传华说,这份坚实的民心支撑,成为新四军能在敌后站稳脚跟、建立指挥中枢的重要保障。

随着直播镜头的推进,日军轰炸庐江的航空炸弹残骸、老兵的日记、赖传珠夫人孙湘用过的橱柜等一件件展陈的实物和图片映入眼帘,还原了战火纷飞的抗战场景,尽显军民鱼水情。“1939年,东汤池流行疟疾,指挥部卫生队带着稀缺药品上门救治,战士们自己药品都不够,却硬分出一部分给百姓,还经常帮村民干活。”新四军江北指挥部纪念馆馆长凌勰月说,这些情谊激发了当地的参军热潮,在指挥部驻扎期间,仅东汤池周边就有600多人参军。

这片曾经烽火连天的土地,如今静谧安宁,但一砖一瓦、一图一物仍在无声诉说着那段军民同心、奋勇抗敌的壮烈历史。岁月更迭,精神永存,新四军与人民群众血浓于水的情谊,仍在江淮大地传颂不息,照亮着我们前行的道路。(本报记者 刘静文)

东进抗日“第一枪”

8月19日,立秋后的高温让大别山区格外闷热。“胜利之路·江淮壮歌”直播团队走进舒城县高峰乡新四军第四支队旧址纪念馆。修旧如旧的皖西民居,瞬间将人们带回那段烽火连天的抗战岁月。

这座纪念馆原为新四军第四支队政治部驻扎地,不仅是抗战初期皖中皖东对敌作战的军事指挥中心,也是中共舒城第一届县委诞生地。

中共六安市委党史和地方志研究室主任唐玉刚介绍,1937年7月,主要活动于皖西的红二十八军率先发起与国民党代表谈判,在南方15个地区的红军和游击队中,最早与国民党地方军政当局谈判成功并签订停止内战一致抗日的协定,率先实现了区域性第二次国共两党的合作。

1938年2月,根据中共中央决定,红28军和鄂豫边的红军游击队等改编为新四军第四支队,高敬亭任司令员。5月,第四支队指挥部进驻到舒城县高峰乡东港村韦家大屋,改编的新四军第四支队共3100余人,在新四军成立之初的4个支队中是人数最多、老红军占比最大、战斗力最强的一个支队。

这支劲旅很快在大别山区抗日战场上大显身手,并打响了新四军东进对日作战的“第一枪”。纪念馆讲解员徐文杰自豪地介绍,1938年5月12日,第四支队侦察队在巢湖蒋家河口设伏,仅用20多分钟就全歼日军一个小队,毙敌20余人,缴枪十余支,而我军无一伤亡。这场胜利极大鼓舞了军民士气,揭开了华中敌后游击战的序幕。

直播中,大家不仅被战斗故事吸引,更被新四军战士的简朴生活所感动。打满补丁的床单、一盏油灯、破旧的洗脸盆……徐文杰说,在高敬亭的带领下,第四支队在舒城迅速发展,不到一年就从3100余人壮大到1.1万余人。

纪念馆后方,十六块纪念碑肃然静立,石面上镌刻的每一个名字、每一段事迹,都承载着无尽的敬仰与深沉的追忆。这些无声的丰碑,仿佛仍在默默诉说那段军民同甘共苦、共御外侮的峥嵘岁月,让历史的回响穿越时空,久久回荡在后来人的心中。(本报记者 唐欢)

英名永驻濉溪口

致敬抗战英雄,缅怀革命先烈。8月16日,“胜利之路·江淮壮歌”接力直播活动走进濉溪新四军第四师师部旧址。

新四军第四师师部旧址位于濉溪古城石板街一处庭院内,现为三间二层楼房。2021年,濉溪县对旧址精心修缮,修旧如旧,布置展陈。2023年,师部旧址成为首批“安徽省新四军历史研究会红色教育基地”。

濉溪口位于萧、宿、永三县之间,是该地区的交通枢纽。1938年5月沦陷,被日寇盘踞。

1945年秋,新四军四师十一旅三十一团、三十二团在宿西县总队配合下,对濉溪口守敌发起进攻,经6小时激战,全歼守敌300余人。

“攻克濉溪口后,四师师部机关进驻这里。”淮北市委史志室党史编研科科长郜快告诉记者,10月下旬,四师在濉溪口召开干部会议,师部将领及全师3个旅、萧县独立旅的团以上干部参加会议,这也是四师历史上的最后一次重要会议。会后,新四军第四师进行整编,完成了历史使命。

直播中,记者走进旧址旁边的中共濉溪支部陈列馆,寻访抗日烈士的英勇事迹。周龙凤,1926年加入中国共产党,曾任宿县抗日游击总队司令,因汉奸出卖被捕后壮烈牺牲,2015年被民政部列入第二批著名抗日英烈和英雄群体名录。

“1939年3月,周龙凤入狱后,面对日军的威逼利诱和严刑拷打,他大义凛然,坚贞不屈,在宿县县城西门外壮烈牺牲,时年35岁。”郜快介绍,周龙凤不屈不挠的革命精神,激励着一代又一代后人奋勇前行。

通过聆听讲解,记者重温了一段段鲜活、感人的抗战历史:周龙凤、张华坤、刘之武、陈文甫、丁茂修……他们所展现的抗战精神,穿越时空却历久弥新。

“新四军第四师广大指战员在濉溪口的30多个昼夜里,在共同的革命斗争中,与濉溪广大人民群众结下了血肉相连、鱼水相依的深厚情谊。”濉溪县政协文化文史和学习委员会副主任李乾说,新四军第四师这支英雄部队的名字和它所建树的光辉业绩,彪炳千秋。(本报记者 吴永生)

皖江劲旅铸丰碑

8月26日,“胜利之路·江淮壮歌”接力直播活动走进位于无为市红庙镇海云村的新四军第七师纪念馆。

本报记者在无为新四军第七师纪念馆直播。本报记者 范克龙 摄

纪念馆内,猎猎战旗雕塑与惊涛拍岸的皖江背景画相映。无为市新四军历史研究会学术委员会主任王敏林介绍,新四军第七师是抗日战争时期坚持在皖中(江)地区进行抗日斗争的主力部队。皖南事变前,新四军第四支队和江北游击纵队在巢县、含山、和县等地开展抗日活动,为皖江抗日根据地的创建打下了基础。

“去年十月你们复电谓巢湖、瓦隔湖间不过百里,通过甚难,但现时我在无为、桐城已有根据地。虽只一二县,其战略意义却胜过敌后大块根据地,应极端重视之。”这是1941年2月1日,毛泽东同志为中央军委、中央书记处起草的给刘少奇、陈毅并告彭德怀的电报。其中,“无为”就是现在的无为市。

1941年2月18日,中共中央军委发布委任令,将在华中的八路军、新四军改编为新四军7个师,新四军第七师由无为游击纵队、新四军第三支队挺进团及皖南突围部队组成。5月1日,新四军第七师和无为县抗日民主政府同时在无为白茆洲成立。第七师司令部便设在红庙镇海云行政村三水涧自然村。

纪念馆内一张旧照引人注目,上面记录着“皖江抗日根据地最大的水利工程——惠生堤”的建造事迹。“当年在行署主任吕惠生的带领下,经过皖中民工、民兵和新四军指战员近百万人次的辛勤努力,砥砺奋战,用土石方120万立方米筑牢‘生命线’。”王敏林说。根据地还通过减租减息、支援农业生产、发展手工业和小型工业、发行“大江币”等措施发展经济,使第七师成为全军供给最充足的部队,赢得“富七师”美誉。

“根据地各项建设的迅速发展及其取得的成就,有力支援了第七师的抗日武装斗争。”王敏林说,新四军第七师在皖南事变的血泊中浴火重生,在日、伪、顽犬牙交错的险恶环境中纵横捭阖,逐步发展壮大。据统计,第七师在皖江地区共作战2000余次,歼灭日伪军2万余人。(本报记者 范克龙 阮孟玥 王珂)

设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

联系我们

联系我们