合肥市( 安徽日报 王世保 摄)

5月28日,第一财经旗下城市数据研究智库新一线城市研究所发布《2025新一线城市魅力排行榜》。其中合肥进步最大,上升4名达到第11名,这也是自该排行榜推出10年以来,合肥所达到的最高名次。

15个进入新一线的城市依次为:成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、南京、长沙、郑州、天津、合肥、青岛、东莞、宁波、佛山。

合肥这座曾被称为“中国最大县城”的城市,用产业故事和创新基因,上演了一场长三角的逆袭故事。然而, 这场跃迁的背后,一场关于城市发展的讨论也在发酵——合肥还缺什么?

《2025新一线城市魅力排行榜》的指标体系包含了商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、新经济竞争力和未来可塑性五大一级维度。榜单的一级与二级维度权重以新一线城市研究所专家委员会打分的方式计入,二级维度以下指标数据则采用主成分分析法。榜单各细分维度指标主要采用2024年全年或者截至2025年年初的数据计算得出。

根据今年一线及新一线城市五维度得分,合肥在商业资源聚集度、城市枢纽性、城市人活跃度、新经济竞争力、未来可塑性5个维度分别获得53.13分、55.93分、43.56分、64.17分、57.15分。

合肥在商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、新经济竞争力和未来可塑性五大维度中,分别位列全国第十五、第十五、第十八、第十和第十四位。

“未来可塑性和城市人活跃度是榜单中相对更值得注意的指标。”一位长期研究长三角区域经济发展的专家欧凯(化名)告诉元新闻记者,城市未来发展的一个重要目标就是要吸引年轻人,打造“青年人友好型城市”,城市有没有以消费场所、社交场所、夜间活动为代表的城市活力和包括人才吸引能力、创新氛围在内的未来发展潜力是青年人更加关注的方向。

今年3月10日,安徽省统计局发布2024年安徽省人口变动情况抽样调查主要数据公报,官宣“合肥市常住人口1000.2万”,成为长三角第四个千万人口城市,甚至领先隔壁的南京,率先过线。

与之形成反差的是,2024年南京商业的标杆德基广场全年销售额达到245亿元,超越北京SKP登顶全球商场单体销售的“店王”。反观合肥所有商业体2024年的成绩单,合肥银泰中心销售额57亿元领跑全省,合肥万象城销售额39亿元。在中部六省中,均不靠前。

根据商业机构的数据整理,2024年中部六省商业体销售额排行榜的前14名中,武汉武商MALL以189亿元销售额傲视群雄,长沙、郑州各有一家商业体超过百亿(长沙IFS 120亿元 郑州丹尼斯大卫城 107亿元)。前14名中,武汉共有7家商业体上榜。

欧凯认为,合肥明显优势在于指标中的新经济竞争力,这反映出合肥的产业发展具有一定的优势,但是这次榜单也突显了合肥一定的短板。“商业集聚和城市人活跃度反映出合肥消费能力亟待提升,比如与成都、武汉等城市相比,合肥国际名牌商业企业的数量仍有不足。”

“我个人认为,不必太在意‘新一线’的概念,住建部的城市划分标准中,我们该是在什么水平,就是什么水平。”某知名研究机构负责人张华(化名)认为,每年新一线城市的评比是波动的线条,不同的机构采取了不同的评比标准。

张华认为,目前合肥的城市发展和其城市的定位在契合度上,仍有一定的进步空间。“相较北京、上海、深圳等同类型科技城市,如研学游等与科技相关联的科技消费项目,我们的占比、活跃度仍然相对较低。”

张华说,合肥是近20至30年成长、发展起来的新兴城市,城市的发展初具格局。但是,消费与产业基础设施仍有一定的缺口。从目前来看,合肥消费基础设施分布尚不均衡、局部聚集度仍待提高、相对而言“网红项目”较多,社区消费、健康消费、文化消费、新兴消费项目较少。“城市在发展过程中,更多的是绿色基础设施、消费基础设施、产业基础设施和产城融合基础设施、数字经济基础设施,包括云计算基础设施,作为科技城市,这样一些相关的基础设施的融合,则显得更为重要。”

此外,张华坦言,目前合肥对自身文化的挖掘还有一定的拓展空间。

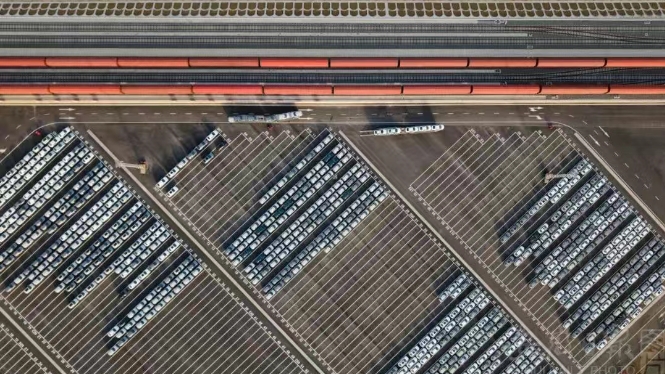

下塘铁路专用线(安徽日报 何玉 摄)

事实上,合肥的崛起是一部典型的“规模叙事”:GDP突破1.3万亿元,常住人口超千万,战新产业产值占规上工业比重56%、5年提升10个百分点。量子通信、云印章等量子创新应用融入日常办公,公园里的无人巴士招手即停,无人机配送“空中外卖”即刻送达,智送一体咖啡机器人平均70秒做一杯咖啡,还能端上写字楼……作为全国首个科技创新试点城市,高质量发展这五年,“科里科气”已逐渐成为合肥的鲜明标识。坊间流传着合肥的产业故事历经三次“豪赌”:2008年押注京东方、2017年布局长鑫存储、2020年“拯救”蔚来,这让合肥被网友戏封为“赌城”,以“最牛风投城市”标签刷爆朋友圈。

2024年年底,《合肥市国土空间总体规划(2021—2035年)》获国务院批复。这既是合肥的第一版国土空间总体规划,也是“长三角一体化”正式成为国家战略、合肥深度融入长三角国家战略后的第一版总体规划。

南京大学建筑与城市规划学院教授、江苏省设计大师张京祥在接受媒体采访时表示,在国务院批复的国土空间总体规划中,一个突出的特点就是强调了合肥的国家责任及其在长三角中的角色定位:长三角地区重要的中心城市、全国性综合交通枢纽城市。

张京祥分析认为,自2000年代中期以来,合肥的公路、铁路、水运、航空等多种交通方式快速发展,在国家综合交通网络中的地位得到了极大的提高。而合肥地处江淮之间,承东启西、贯通南北的交通枢纽地位,又进一步有力支撑了合肥作为“长三角地区重要的中心城市”定位。

“如果考察过去20年全国城镇体系的变化,合肥因其卓越的‘创新+智造’能力,无疑成为中国诸多城市中地位、能级上升最快的城市之一。”

张京祥分析称,合肥的快速发展与能级提升,在很大程度上改变了长三角的发展格局、国家东中部地区的发展格局:合肥成为撬动国家“中部崛起”战略实现的一个关键支点,也是支撑国家“内外双循环”“自主创新”等战略实施的一块重要拼图。

合肥科学岛(安徽日报 马二虎 摄)

“合肥在城市发展过程中,构建了一套系统且具有针对性的政策体系,主要涵盖产业发展、城市综合配套以及政策落实等方面,各有侧重且相互配合,推动城市稳步向前。”中国科学技术大学教授、博士生导师刘志迎在其新近出版的《合肥有模式吗?》中表示,纵观合肥产业发展历程,其逻辑可概括为“移大树+育幼苗”。 合肥在标志性项目上舍得投资,一次投资,引一个龙头,带一串链条,兴一片产业。

当骆岗公园的超级场景点亮夜空,当“量子大道”穿梭无人驾驶巴士,合肥正站在新旧动能转换的历史关口。这座城市用数十年时间完成了从“跟跑”到“并跑”的逆袭,但要从“新一线”迈向“超一线”,仍需破解链条、人才、能级、转化等多个命题。

(安徽商报 元新闻记者 常诚)

设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

联系我们

联系我们