■私读

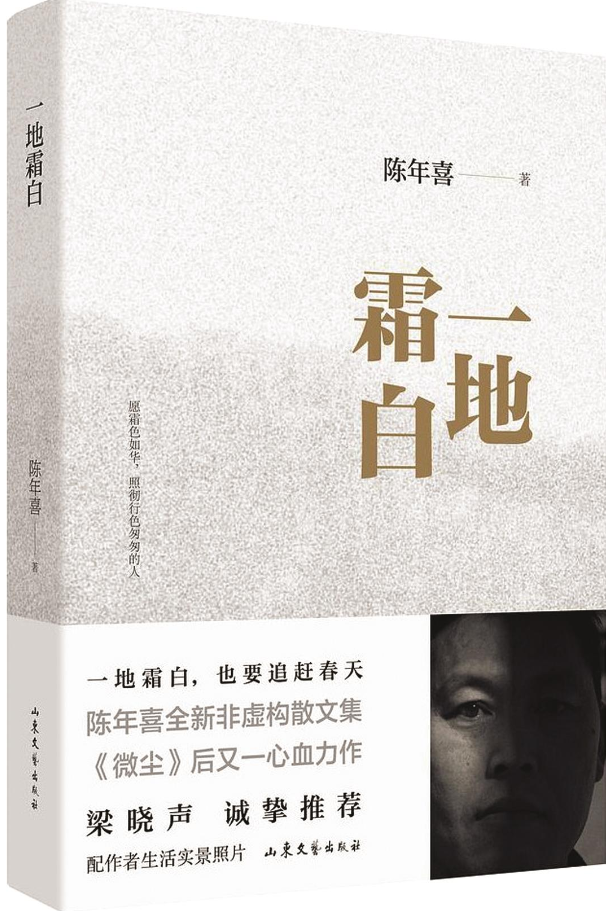

《一地霜白》 ◎ 陈年喜/著 山东文艺出版社

读《一地霜白》,你很难想象,这些细腻如蚕丝的文字出自一双经年累月紧握钻机、摆弄炸药的手。他是一位爆破工,在矿山深处与危险对峙了十六年;他也是一位写作者,在工棚的灯下,用文字为自己、也为无数沉默的生命“建档立卡”。他的文字,是从生活最粗粝的尘埃里生长出来的。

翻开书页,一股混杂着泥土、汗水和矿石粉尘的气味漫了上来。他用文字炖了一锅“苕”。那是家乡悬崖峭壁上的一种野根,丑陋却温补。他写下岩坎上颤巍巍的叮嘱,写下多年后风尘里“月光一样飘忽的人”。一道寻常的吃食,勾连起的是一段清贫岁月里最质朴的温暖与怅惘。他写食物,从不耽溺于滋味本身,而是将筷子伸向记忆深处,夹起沉在碗底的人情。奶奶手中那碗别致的“面叶儿”,端午节被窝里舍不得吃完的“海红果”饼干,一包在极度饥饿中不知如何下口的“华丰”方便面……食物是锚,钉住一个个即将飘散的瞬间,也钉住了那个在时间长河里颠簸、却始终爱着这尘世的自己。

他的笔,是一把温柔的刻刀,更是一柄沉默的铁锹。写父亲,从“挑脚”担起一方生计的扁担,写到病榻上最后六天的晨光。写母亲,七十三岁,癌症八年,一边与病痛周旋,一边用那台三十多年历史的手动压面机,为漂泊归来的儿子压上三四斤面条。他只是平静叙述,像在记录岩层累积与风化的纹理。可那平静之下是巨大的情感张力。当他说“一个人活在这个世界上,命运也是像梦一样飘忽无常,并不比一条狗更幸运”时,你感到的并非愤世,而是一种勘破世相后对一切生灵的悲悯。

书里沉甸甸的部分,是他对“故乡”缓慢而深情的回望与告别。他的老家,那个两省三县夹角地带、地图上难觅踪迹的“峡河”,正在消逝。他像一个冷静的田野调查者,记录下“塬”在2019年的光景:移民搬迁的协议,最后一茬庄稼,补了又补的老瓦房,以及搬家那天,苍黄天空下的村庄。他的写作,成了一种抵抗遗忘的“证词”。当推土机即将抹平一切,他用文字为故乡竖起一座碑。

陈年喜的语言,有种奇特的质地。它不华丽,甚至有些“拙”,但极其准确、结实,带着生命的粗粝与温度。他写矿山炮工的生活,“一半喂岩石,一半喂肚皮”;写时间,“我们坐过流水,又被流水坐过。彼此留痕又彼此忘却”。这些句子,仿佛不是写出来的,是生活用岁月这把凿子,一下一下刻在他骨头上的。

他指给你看霜降之后,大地上那些闪着微光的事物:一株救命的茵陈,一地雪白的荞花,县城里最终消亡的书摊,西安北站那张通往未知的蓝色车票。他经历了太多的“饿”——身体的饿,知识的饿,命运的饿。而写作,或许就是他找到的“苕”,用以对抗生命漫长的虚慌。

“一地霜白”,这个书名不仅是自然景象,更是人到中年、遍历风尘后的生命底色——清冷、寂寥,但在晨曦的照射下,却反射出一种干净的光泽。陈年喜不是站在高处俯瞰众生的作家,他就是众生之一。他写下的,是一个普通人如何在具体而微的生存重压下,保持心灵的知觉,并在罅隙里,开出一朵倔强的小花。这霜白,是他为无数漂泊的、被天涯所累的人,保存下的一面“古老的铜镜”,让我们在疾行中,偶尔驻足,照见自己来时路上的井水与风霜。

(项伟)

设为首页

设为首页

加入收藏

加入收藏

联系我们

联系我们